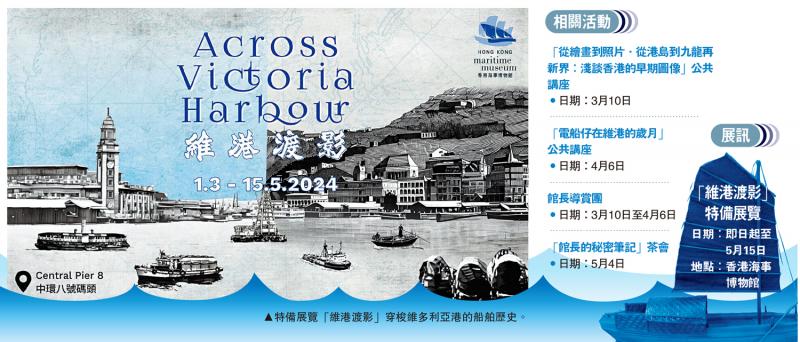

圖:特備展覽「維港渡影」穿梭維多利亞港的船舶歷史。

19世紀末,香港商業活動和人口的增長,促進了海上交通工具的興起(如渡輪和電船),與此同時,隨着開埠,香港物流業需求改變,貨船也在大小、結構和功能上不斷變化。展現香港自1842年至今港口發展、船舶變化的特備展覽「維港渡影」,於即日起至5月15日在香港海事博物館舉行。展覽深入穿梭維多利亞港的船舶歷史,包括客船如舢舨、渡輪、電船,及貨船如駁艇、拖輪和躉船,展示維多利亞港的獨特故事。通過一系列的香港舊照片、畫作、歷史文件和船模型,以及一個按照真實尺寸重建的舊電船售票亭及「嘩啦嘩啦之旅」遊戲,帶領參觀者一同回到過去,體驗往日乘搭電船的過程。\大公報記者 徐小惠

是次展覽由香港海事博物館策劃及主辦,內容涵蓋四個部分──「港、城與人」、「過海」、「貨運」和「船蹤變遷」,以大眾所熟識的維多利亞港為切入點,透過一幀幀歷史照片和船舶模型等展品,不僅闡述由開埠前至現時的海上貿易活動,也描繪船舶背後的社群的生活形態,展現船隻對於本地文化的重要意義。

遊戲體驗昔日搭電船過程

第一個部分「港、城與人」中,通過一系列當時的版畫作品,顯示19世紀中期至20世紀初,香港島、九龍城和維多利亞港的發展。根據策展人、香港海事博物館副館長黎彥雯介紹,這些繪畫以寫實為特點,真實地記錄了港九兩岸繁榮的貿易和商舖,體現出當時舢舨貿易的發達,為香港港口發展提供重要基石。

第二部分「過海」,通過展示「天星小輪」的衍變、已經絕跡的電船「嘩啦嘩啦」,以及油麻地小輪等當時的新型港口客運工具,表現19世紀末人口增加後,穿梭於維多利亞港的交通工具的相繼興起。展覽設置「嘩啦嘩啦之旅」遊戲,遊客可以通過互動體驗當時在沒有輪渡運營的清晨及通宵時段,搭乘九廣鐵路的回鄉客、運送報紙往九龍的報館員工、宴會結束後歸家的賓客和夜遊人如何通過「嘩啦嘩啦」購票過海,了解當時「嘩啦嘩啦」如何以其彈性接載服務在業界成功冒起。

第三部分「貨運」通過照片和船隻模型向觀眾展示在貨物運輸量急速增加的戰後,傳統駁艇(舢舨、電船等貨物運輸船隻)已經無法應付的情況下,拖輪和躉船的出現促進了維多利亞港內運輸貨物的效率。

展出逾百張維港幻燈片

最後一部分「維航變遷」描繪1972年海底隧道的開通對客船業產生的深遠影響──「嘩啦嘩啦」逐漸被淘汰,而其他載客船舶如渡輪則轉型為體驗文化和旅遊的工具,郵輪和貨櫃船等現代船舶在維多利亞港中越來越頻繁地出現,為港口帶來了新面貌。

現場還有多媒體影片和100多張維多利亞港的幻燈片,供參觀者進一步了解當時的港口和船運情況,此外,展覽還將當時不同報紙在港口和船舶方面的報道搜集成《海記日報》一冊,參觀者可坐在維港之畔,一邊欣賞今天維港的景色渡影,一邊了解過去維港的變遷歷史。