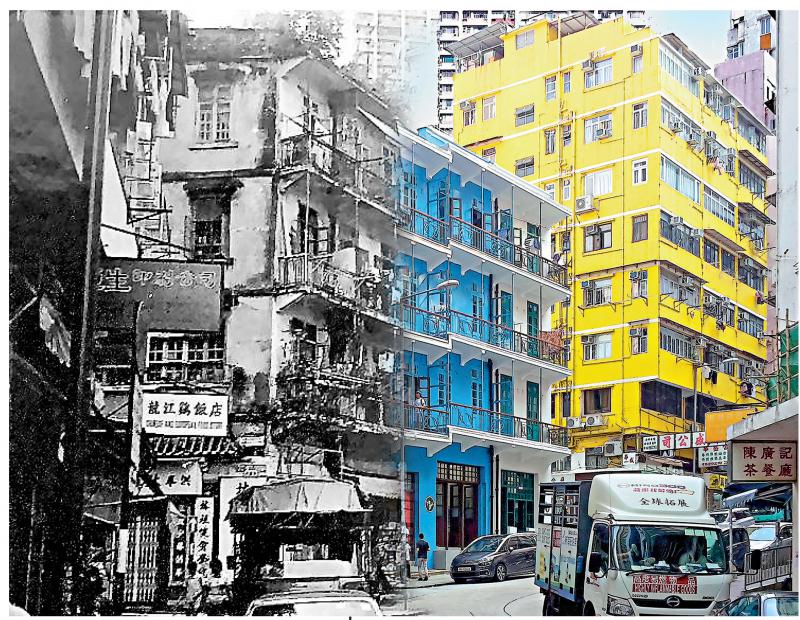

圖:灣仔藍屋老照片\網絡圖片

【編者按】歷史建築見證歲月變遷、是地區的象徵。十一年前,政府推出「活化歷史建築夥伴計劃」,隨後又經歷一連串的社區重建,民間的歷史建築保育意識日益增強。今年年底政府又再推第六期「活化歷史建築夥伴計劃」,再為歷史建築賦予生命力。然而,城市要發展,歷史建築要保育,難免出現不可調和的矛盾。因此,它們或難逃清拆命運、或被改裝為「四不像」,抑或因保育新思維而贏得國際獎項。本系列一共三期,專訪一眾保育工程的學者、建築師、業界專家,總結經驗的同時,更思考如何前行。

今年九月,一代功夫巨星李小龍位於香港九龍塘的故居難逃清拆厄運;另一邊廂,中環「大館」、荃灣「南豐紗廠」獲聯合國教科文組織亞太區文化遺產保護獎。香港政府從二○○八年開始推出「活化歷史建築夥伴計劃」,過程中鮮花與掌聲齊飛。歷史建築保育,如何做到「在發展和保護古蹟之間取得平衡」?香港大學建築學院建築保育學部副教授李浩然曾參與藍屋、大館活化保育工作,在他看來,香港歷史建築活化的根本在於是否能與社區文化產生勾連。\大公報記者 劉 毅 (文、圖)

專訪當日,李浩然帶記者在藍屋建築群走走停停,娓娓道來藍屋周邊林鎮顯醫館的由來、藍屋構造,以及現在租住藍屋社會福利機構的情形等等。作為曾經在灣仔社區住過十年、親眼看着藍屋由灰白變為藍色的「老街坊」,時至今日說起灣仔舊風物,仍如數家珍,談及保育工作,他表示:「歷史建築的活化和保育要有造福社區的功用,原汁原味、懷舊情懷式保留──建築內外什麼都動不得,只能令一座建築淪為被人觀看的古董,不利於可持續發展。」

好鄰居計劃連結社群

當代人說保育,大多在談如何留住歷史建築主體,如何變更其用途,以適應當今社會的發展。李浩然說藍屋的成功,其最大啟發在於整個概念是以人和社區為本,李浩然說:「藍屋屬一座用以居住的唐樓,並非千年古寺或如北京故宮一般擁有極高的觀賞價值,故而並不適宜作為只保留主體面貌的歷史建築展示給公眾。」

因此,在推出藍屋活化保育計劃時,李浩然幫助負責項目的保育團隊,提出「留屋留人」的保育理念,除保留建築物的原本特色外,原本的居民仍可在屋內生活,且推出「好鄰居計劃」,引入對社區有貢獻的社會服務機構(NGO),以此賦予藍屋更多生命力,同時又勾連了藍屋與周邊社群的關係。成為全港首個以「留屋留人」方式來活化的歷史建築,不僅保存了藍屋本身的居住用途及原本的建築特色,還令它成為見證社區文化變遷的一部分。

展示地區特色

現今的藍屋設有「香港故事館」,展出舊時灣仔民間生活風貌,亦有社區內有心人及團體舉辦的社區文娛活動。在古與今的對比之間,藍屋予人歷史與現實的交錯,並於二○一七年一舉獲得聯合國教科文組織亞太區文化遺產保護獎。

李浩然認為獲獎原因無外乎有如下幾點:「其一,改善社區的配套設施和環境,使當地居民舒適有尊嚴地活;其二,創造更多的經濟機會,使社區居民能夠自力更生,達到可持續的發展需求;其三,增進每一個居民對各自社區文化之認同感。」因此,保育歷史建築及地區發展之間並不存在矛盾,「成功的保育案例有助帶動社區發展,甚至催谷旅遊經濟。」

所以,他不贊同盲目更改歷史建築用途,每一次活化,都要考慮社區實際情況和展示地區特色,比如雷生春因位於人口老齡化的社區,且並不靠近旅遊旺區,活化成香港浸會大學中醫藥學院,方便社區長者睇中醫,最是合適;去年開幕的大館亦如是,不是單純展示法院和監獄的舊日風雲,而是重點展示本地藝術創作,遊客到此,也能了解香港特色藝術。

讓歷史「活起來」

活化歷史建築不但有助於本地社區發展,李浩然更指出,用造福街坊的思路保育還可以吸引到熱愛文化旅遊的外地遊客,「現時,有些團體不注重鞏固建築物的原有特色,一味追求商業化,勢必離地,不僅失去本地人的支持,甚至也無法吸引想看看香港特色的外地遊客,例如尖沙咀前水警總部1881 Heritage就是一個十分典型的失敗案例。」

如今,不少歷史建築活化後,都會另闢一個空間展示歷史故事。李浩然建議,經營團隊可多做導賞,通過導賞員的講述讓歷史「活起來」。

藍屋小資料

藍屋建築群位於灣仔石水渠街,由建於上世紀二十至五十年代的三座唐樓(藍屋、黃屋和橙屋組成),是香港僅存有陽台的唐樓,其中藍屋被列為「一級歷史建築物」、黃屋為「三級歷史建築物」。建成於一九二二年的藍屋,前身曾為華佗醫院,後來曾被改建成供奉神醫華佗的廟宇,直至一九二○年被拆卸興建供居民居住的唐樓,一直保持至今。

藍屋小資料