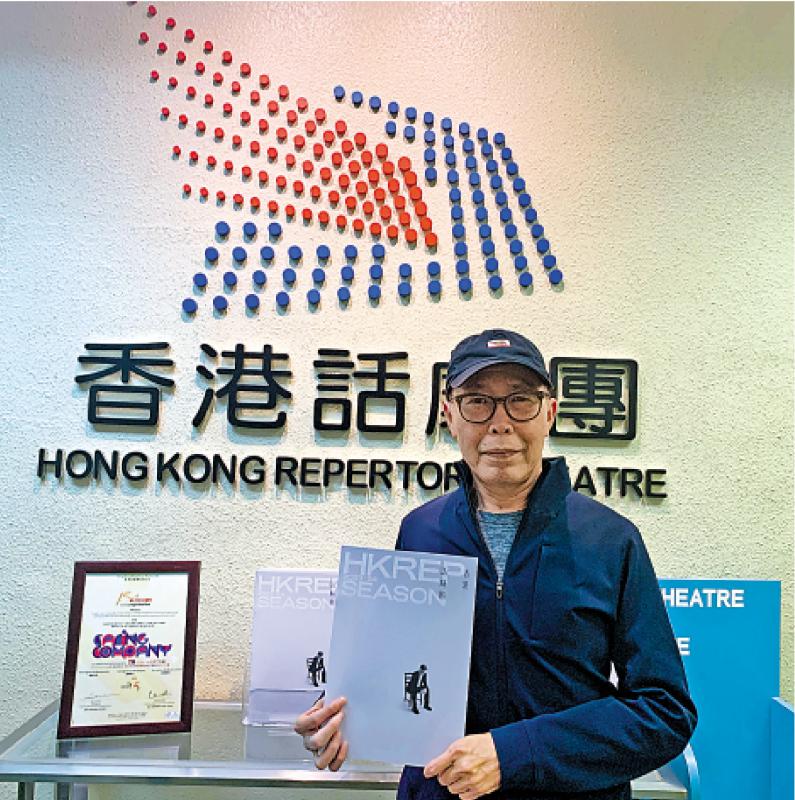

圖:香港話劇團新任藝術總監潘惠森。\大公報記者顏琨攝

由潘惠森(潘Sir)掌舵領航的香港話劇團,2023至24年劇季,也是潘Sir上任後首個劇季的劇目,自公布以來便備受關注。新劇季以「生活的褶皺」為主題,為觀眾帶來10部風格迥異的話劇作品,即將於明日(5月13日)上演的首個劇目便是由他重新修訂的《小島.餘香》。作為香港話劇團的「老朋友」,當身份從資深編劇、導演轉變為劇團藝術總監,潘Sir亦不斷適應自己的新角色,在忙碌的劇團工作中筆耕不輟,保持着極大的創作慾,9月還將推出自編自導新作《親愛的.柳如是》。\大公報記者 管樂、顏琨

為新劇季揭幕的《小島.餘香》,翻新自潘Sir近30年前創作的《小島芸香》,由上世紀九十年代首演至今,多次搬演,除香港之外,亦赴澳門、廣州及加拿大等地演出。今次全新編排,於他而言,意義非凡:由方俊杰、劉守正、邱廷輝三位新任助理藝術總監聯合執導,以四個版本演繹;無論是該劇作的宣傳還是製作上,都能夠為劇團吸引年輕觀眾。「擁抱年輕觀眾,並非意味着要迎合他們的口味,我更希望能展現我們的格局,同時又可以拉近與年輕人的距離,讓我們的演出不落俗套,又注入新的活力。」

「親愛的」再出新作

擁有超過30年戲劇行業工作經驗的潘Sir,於今年4月履新,出任香港話劇團藝術總監一職。籌劃新劇季節目,制定未來劇團發展策略,加之還要了解劇團其他方方面面的事務,可謂任重道遠。不過,在他眼中,香港話劇團已是一個比較完善的團隊,包括技術部、教育部,以及擁有獨立管理的黑盒劇場。「香港話劇團並非純商業化的經營模式,它更承載着立足文化層面的責任。」

在潘Sir的規劃中,香港話劇團的定位是擁抱華語戲劇圈。他告訴大公報記者,疫情前,由香港話劇團策劃打造的諸如《最後晚餐》等劇目,在內地巡演時已打下了不錯的基礎,哪怕是粵語演出亦能收穫不錯口碑。「香港話劇團所關注的不僅僅是本地觀眾,內地會是(我們)未來發展的大方向,新加坡、馬來西亞等地的海外華人亦是重要受眾群。」除了與觀眾分享創作,他亦期待聽到不同地區觀眾的反饋。「去到不同的城市演出,聽聽他們如何看待我們的創作,通過他們的眼光看到我們的長處和短處,這對我們來講是非常寶貴的經歷。」

在已公布的節目單中,潘Sir「親愛的」系列再出新作,聚焦明末清初秦淮歌妓柳如是的傳奇人生。在他看來,香港本地戲劇創作較少取材自歷史題材,這讓他覺得可以創作一些作品來填補市場的空白。「之前我創作的《親愛的,胡雪巖》《都是龍袍惹的禍》,更多是有靈感就去寫,而從新劇季《親愛的.柳如是》開始,我希望可以有意識地完成歷史題材的創作。」

塑造歷史人物離不開背景的鋪排。「在我心裏,歷史時空就是一個角色。我會用戲劇手法將歷史時空轉成為故事的背景。如果角色沒有經歷那段歷史的話,我寫的人物是沒有意義的。」

非個人風格先行

新劇季的主題取名「生活的褶皺」,其實來自團隊的集思廣益。據潘Sir回憶,「這是團隊討論時,一個同事提出來的,我覺得特別有意思。戲劇就是在講人的生活裏面的東西,褶皺是個很好的比喻,把一些隱藏在生活裏的東西拉開來。」

確定了這個主題後,在審視新劇季的本地創作和改編作品時,也就有意識地向這個角度靠攏,並由此找到劇目間的連貫性。潘Sir希望,觀眾可以從中感受到劇團在創作上的抱負。

在新劇季編排的10部作品中,與潘Sir有關的出現了3部,除了5月的《小島.餘香》、9月的《親愛的.柳如是》之外,還有將於11月推出的《從金鐘到莫斯科》,他負責編劇及戲劇構作,選取11篇契訶夫短篇小說,帶領觀眾開啟一場穿越之旅。

身為新任藝術總監,同時也是劇團的一分子,如何把控對團體發展方向與個人風格呈現之間的平衡?潘Sir表示,不可能將個人喜好和風格全都納入進來,否則就是「潘惠森話劇團」了,「香港話劇團有着廣泛的觀眾基礎,我們必須要對他們負責。儘管個人風格肯定會對劇團有影響,但並非是個人風格先行。我希望自己只是明確(發展)大方向,至於藝術手段、呈現風格,要交予實際創作的人來決定。」 圖片:香港話劇團提供