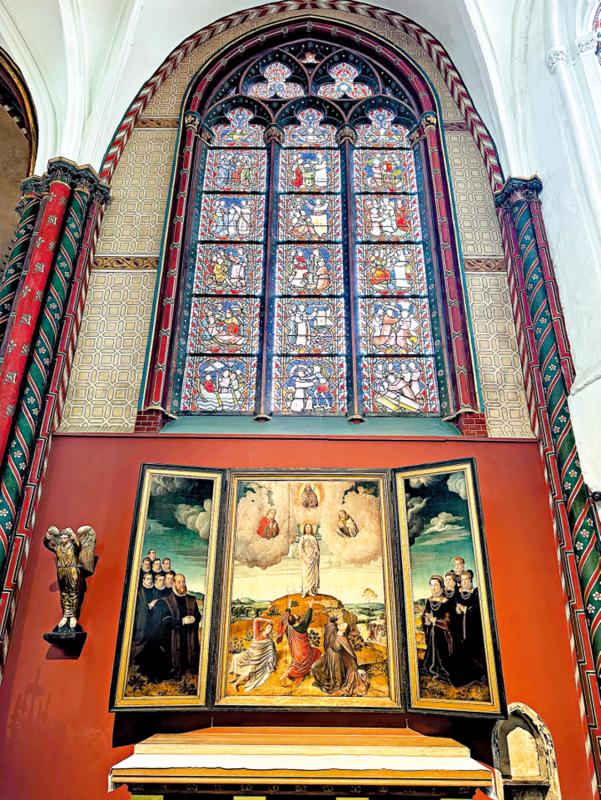

圖:三聯畫的中間主畫屏《基督在他泊山顯聖容》由傑拉德.大衛繪製。\作者供圖

一五二○年四月六日,偉大的「文藝復興盛期三傑」中最年輕的拉斐爾.桑齊奧(Raphael Sanzio)在羅馬英年早逝,年僅三十七歲。當他去世時,床頭還掛着尚未完成的遺作《基督顯聖容》。在教皇利奧十世(Leo X)為他操辦的盛大葬禮上,此作也被舉在送葬的隊伍中。畫作未完成的部分最終由其弟子朱利歐.羅馬諾(Giulio Romano)補畫,如今懸掛在梵蒂岡美術館(Pinacoteca Vaticana)中。然而,拉斐爾永遠無法得知的是,另一幅同題材的名作也於同年在遙遠的布魯日城悄然誕生了。

任何初次到布魯日古城的遊客,城內的聖母教堂(Onze Lieve Vrouwekerk)都是必到之處,只因教堂內收藏着意大利境外唯一一尊米開朗基羅雕塑《布魯日聖母子》。然而,這座擁有全世界第二高磚砌鐘樓的教堂,裏面的精美藏品遠不止「米神」。沿着教堂內設定的固定展線前往參觀《布魯日聖母子》的途中,會經過一件精美的三聯祭壇畫,安置在教堂色彩斑斕的彩色玻璃之下。大多數人直勾勾地奔着「米神」真跡去打卡,往往會忽略這件由「弗拉芒原始派」(Flemish Primitives)大師傑拉德.大衛(Gerard David)繪製的《基督在他泊山顯聖容》。

出生於一四六○年的傑拉德.大衛比拉斐爾年長二十三歲,且比後者晚三年去世。這組三聯畫的中間主畫屏《基督在他泊山顯聖容》完成於畫家的花甲之年,呈現了《聖經》新約《馬太福音》卷中耶穌基督著名的「登山變容」典故——基督帶着彼得、雅各和約翰三位使徒登頂他泊山時,在先知摩西和以利亞的見證下以一襲白袍顯現發光聖體的一幕。傑拉德.大衛嚴格遵循着《聖經》原文來詮釋這段基督的「顯靈神蹟」。白袍過身的基督站在山頂,上帝、先知摩西和以利亞三人以一個平衡的三角形在雲朵中現身,三位見證神蹟後備感難以置信的使徒們則跪倒在下方。值得一提的是,晚年的大衛降低了其年輕時在畫作背景中常用的湛藍色風景和藍綠色湖面的亮度,取而代之的是注入更多灰調的處理。雖然畫中也有對雲層、人物衣褶等細節的明暗處理,但畫作整體傳遞出一種理性的克制。

值得一提的是,傑拉德.大衛僅完成了三聯祭壇畫的主畫屏,側翼的兩幅並非出自他手,而是在他去世半個世紀後由同樣活躍於布魯日的畫家彼得.普布斯(Pieter Pourbus)補充完成的。後者在一五七三年受神聖羅馬帝國皇帝魯道夫二世(Rudolf Ⅱ)的寶石學家、弗拉芒人文主義者安塞爾慕斯.德.布特(Anselmus de Boodt)委託,將其夫人和孩子們畫在全新的左右兩側翼屏上,與大衛的主畫屏組成三聯畫。然而,由風格各異的兩位藝術家所「拼接」出的三聯祭壇畫在觀感上卻未顯突兀。究其原因,無論是風景背景的山巒及雲朵的視覺延伸,以及側翼漸暗的湖藍色天空,能看出後輩普布斯不僅力圖與前輩的畫風相容,還利用左右相對暗色的背景來凸顯基督顯聖容的光芒。在祭壇畫上端精美的彩繪玻璃所透出的日光照耀下,主畫屏的亮度更被提亮了幾分,讓畫中的神蹟顯得格外醒目。

站在畫前,腦海中不由自主地將傑拉德.大衛筆下的「登山變容」與拉斐爾遺作相比較。兩幅同樣完成於一五二○年且題材完全一致的作品,能夠明顯看出拉斐爾的詮釋有着更加複雜的人物組合(下半部分是顯聖後的基督治癒被惡靈附體孩童的橋段,畫家巧妙將兩段《聖經》故事合二為一)、色彩更為明快豐富,且因強烈的明暗對比而更具戲劇性。這位梵蒂岡天之驕子在其遺作中展現出了超越時代的前瞻性,不單因代表着「文藝復興盛期」風格的至高典範而影響數個世紀,甚至預示了矯飾主義(Mannerism)和巴洛克風格的崛起與風靡。設計建造烏菲齊美術館、撰寫《藝苑名人傳》的畫家喬治奧.瓦薩里(Giorgio Vasari)認為此作是「最著名、最美麗、最神聖的」,此言非虛。拉斐爾版的《基督顯聖容》,有着「平地起驚雷」的動態戲劇衝突;反觀傑拉德.大衛的版本,則更像是一種波瀾不驚、水到渠成的「亮相」,凸顯出尼德蘭繪畫傳統中的嚴謹、內斂與克制。傑拉德.大衛雖無法比擬拉斐爾的影響力,但兩幅具備自文藝復興藝術特徵的名作在風格上卻沒有優劣,唯有好惡。