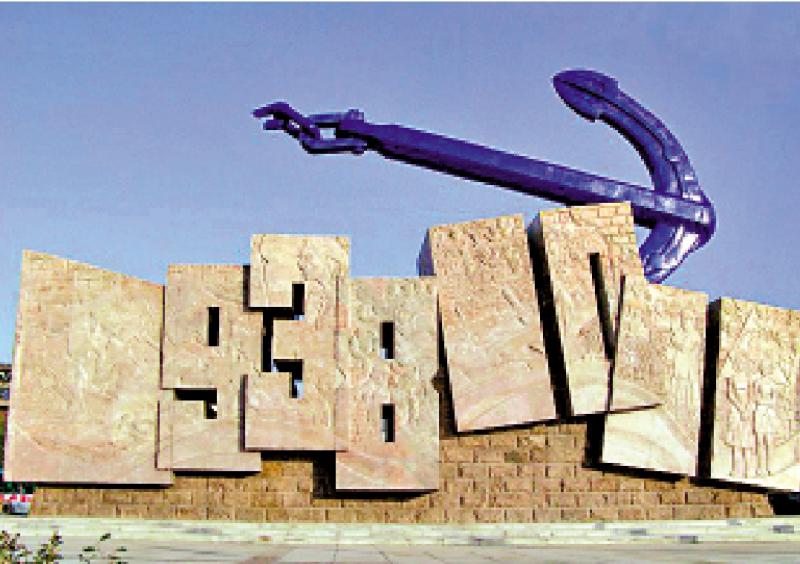

圖:湖北宜昌大撤退紀念園。

在近日重慶「第三十三屆全國圖書交易博覽會」上,我的長篇小說《神女》也與讀者見面。這部以長江三峽抗戰為題材的長篇小說自六月初由作家出版社與重慶出版社聯合出版,在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年之際,得到很多讀者的關注和來信,詢問有關創作的一些話題。

我曾在《神女》創作談裏寫道,長江三峽承載着千年文明,偉大的愛國主義詩人屈原在此發出《天問》、《離騷》的慨嘆,「長太息以掩涕兮,哀民生之多艱」,「亦余心之所善兮,雖九死其猶未悔」,其對國土和人民深深的眷戀,融入到中華民族的血脈之中。李白、杜甫、白居易、陸游等無數文人墨客,或順江而下,或逆水而上,將個人際遇、家國情懷寄託於三峽的壯麗山河之間,留下了一首首千古絕唱。而世代生活在三峽兩岸的人民在這雄奇卻又貧寒之地,用背簍背起了大山,用縴繩拉動了江河,他們的勤勞堅毅、勇武浪漫更是留下了星辰一般的民間故事、傳說和歌謠,濡染着長江三峽的綿綿山脈與奔流不息的大河。

在上個世紀抗戰歲月裏,當日軍的鐵蹄肆意踐踏中華大地,大片國土淪陷,國民政府遷都重慶,湖北省政府也遷至鄂西恩施之後,三峽地區便因其獨特的地理位置,成為抗戰的關鍵樞紐所在,川江即成為連接前後方的「黃金水道」。武漢會戰失利後,大量戰略物資與人員從南京、上海、武漢遷移而來,擁堵在地處「川鄂咽喉」的宜昌,亟待入川。在這關乎民族存亡的緊急時刻,三峽人民挺身而出,數萬碼頭工人、船工、縴夫和挑夫,冒着日軍的炮火與飛機的轟炸,投身於危險緊張的搶運。他們肩挑背扛,日夜不息,將堆積如山的各類物資,包括寶貴的工業設備等,爭分奪秒地運往西南大後方。三峽兩岸的城鎮、村寨的民眾自發組織起來,節衣縮食,拆牆卸料,捐糧捐款,源源不斷地支援抗戰前線。據相關史料記載,抗戰爆發以來,川江上經由宜昌轉運的人員達數百萬,載送出川部隊也達上百萬人次,轉運的貨物更是不計其數,不知有多少無名百姓為此流血犧牲。「誠既勇兮又以武,終剛強兮不可凌」(《國殤》),正是平凡而偉大的三峽人民,以他們堅實不屈的脊樑,築起了長江三峽的屏障,挫敗了日軍西進的妄想。

我出生於三峽地區,從小便聽到三峽兩岸人民倚仗天險抵禦日寇西進的英勇故事,卻未能見到更多的文學作品加以再現,這讓我作為一個作家,而一直心懷慚愧。為了銘記和再現這段歷史,十幾年前,我就有了創作《神女》的初步構思,也得到許多朋友的鼓勵,作家出版社、重慶出版社的策劃與責任編輯很早就進入了此書的創作過程。多年裏我一次次回到三峽,先後多次去到重慶、巫山、奉節、巴東、秭歸、宜昌等地,搜集資料,尋訪遺跡。小說初稿、二稿出來後,又反覆聽取意見並加以修改,最終以鄂西、三峽抗戰時期的大搶運、石牌嶺大戰、護送國寶等重大事件,呈現了一九三三年到一九四五年間鄂西、長江三峽的抗戰風雲及社會風情,描述了船工縴夫、底層百姓到政治、軍事高層各種人物跌宕起伏的命運,塑造了覃九河、覃義蛟、鳳娘等一系列具有峽江性格的人物形象。今年初,這部小說由《今古傳奇》雜誌先行連載,六月由作家出版社、重慶出版社聯合出版。

小說《神女》試圖展現抗戰時期的三峽風雲。主人公覃義蛟與鳳娘等,不僅是個人命運的寫照,也是三峽人民的典型。覃義蛟從一個普通的船工成為具有家國情懷的抗戰勇士,美麗善良的鳳娘以她的仁慈、堅韌和醫術救助危難。還有機智勇敢的地下黨員覃遠蛟、秋芳,不懼生死的中國軍人周捷等,都是那個時代追求正義,保家衛國,敢於犧牲的人民的化身。而與此同時,也有在國難當頭之時,仍然為一己之私,謀財害人的賴成緒等人物形象,也是當時真實歷史的反映。通過這些不同人物的塑造,希望能再現鄂西抗戰時期的時代記憶與人性光輝。

文學評論家張陵在評論中寫道:「《神女》以尊重歷史的態度,用了相當豐富的筆墨描寫了正面戰場,歌頌了中國軍隊英勇作戰、不怕犧牲的民族精神。……只有動員起全體中國人民,把戰爭轉變為持久的民族解放戰爭,轉變為持久的人民戰爭,才能最後打敗侵略者,實現民族解放,國家和平。因為,人民的力量決定了戰爭的勝利,人民的精神方能書寫英雄的史詩。」

據新聞媒體報道,在全國圖書交易博覽會上,中國出版協會理事長鄔書林指出,《神女》為我們提供了文學鏡像中的抗戰記憶,深刻詮釋了文學之於民族記憶的承載力量。《神女》一書不但是對偉大抗戰精神的註解,也是對當代出版人使命的一種註解。銘記英雄,叩問當下,今天的我們要以熱忱和智慧去守衛先人留下的精魂,以敬畏之心做好歷史傳承。中國圖書評論學會會長郭義強從《神女》「三重融合」的藝術特色、「三個致敬」的時代價值、「三重滋養」的社會價值角度,高度評價了這部作品,表示作為一部歷時十年打磨的匠心之作,《神女》用三峽的江水作墨,以巴東的青山為紙,為我們書寫了一曲蕩氣回腸的抗戰壯歌。

專家們認為,以往三峽抗戰史在長篇小說領域近乎空白,而《神女》讓那段被塵封的歷史重新走進大眾視野,填補了三峽、鄂西抗戰文學的空白,為抗戰文學注入了獨特的地域文化內涵。它從對那段歷史的紀錄中,通過文學的力量喚醒人們對歷史的記憶與反思,傳承和弘揚了偉大的抗戰精神。

《神女》的創作過程充滿挑戰,但那些恢弘的場面和故事始終活躍在我眼前,它們既是全景式的,也是充滿生動細節的,它們有機地融合在一起,就像一面鏡子,映照出長江三峽人民在民族危亡之際所展現出的堅韌與擔當,給人們以鼓舞。「身既死兮神以靈,魂魄毅兮為鬼雄。」弘揚以偉大詩人屈原為代表的愛國主義精神,從抗日戰爭的英勇獻身中走過的三峽人民,在新時代的宏偉建設中,正在不斷弘揚民族精神,保護長江,裝點美麗三峽。

「守護家園」這一主題,在今天依然具有強烈的現實意義。面對當下動盪不安的世界,小說《神女》講述的那些船工縴夫、普通百姓,用生命和鮮血保家衛國、捍衛民族尊嚴、呼喚和平的故事,並沒有走遠。