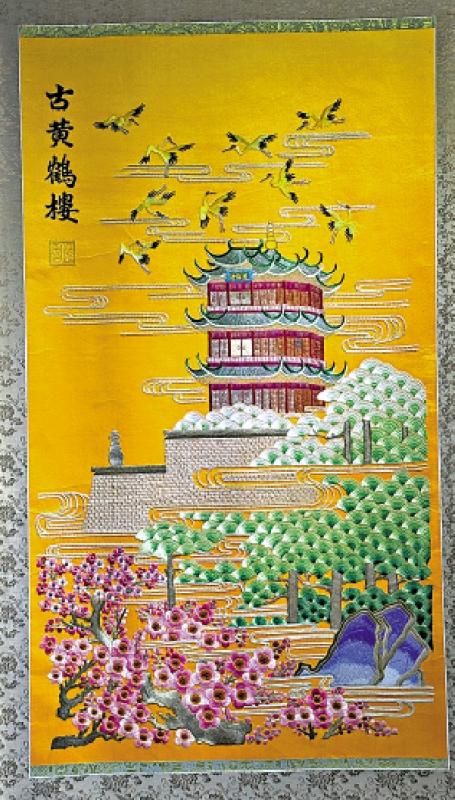

圖:深圳「中國絲綢文化博覽館」的漢繡作品。\作者供圖

朋友邀請去深圳參觀絲綢文化博覽館,說是值得一看,我沒有抱太大期望。江南織造在江南,參觀絲綢文化自然是要到蘇杭,跟深圳有何關係?上周六來到龍崗區南灣的中國絲綢文化產業創意園,眼前是十幾幢低矮的灰色舊廠房,每座都有名字「繡閣」、「綢閣」等,其中一座牆上有一幅中式橫排篆書水泥招牌「中國絲綢文化博覽館」,名字來頭很大,卻似乎有點其貌不揚。但兩小時走馬觀花式參觀完出來,感覺已然完全不同。離開之前,賓主一行就以這七個大字為背景拍大合照留念。

進入博覽館首先見到一座黃帝元妃西陵氏白色塑像,據說黃帝元妃教民育蠶,是炎黃子孫育蠶治絲繭的始祖。由養蠶育繭的歷史講起,到絲、綢、綾、緞等材料及其製作流程和工具,實物配上圖文和視頻,知識含量很高。最精彩是琳琅滿目的各種刺繡作品,有蘇繡、湘繡、蜀繡、廣繡、潮繡、漢繡、晉繡、夏布繡、苗繡等等,風格各異秀美紛呈,內容有人物、動物、花鳥、山水、圖騰,也有大場景,如蘇繡長卷《清明上河圖》。工作人員戴上手套,小心翼翼向我們展示兩幅「鎮館之寶」《姑蘇繁華圖》和《漢宮春曉》,各色人等栩栩如生,乍一看分不清是繪畫還是刺繡作品。更罕見是一幅毛澤東主席書法《婁山關》,以細膩的針法,完美呈現這幅龍飛鳳舞的草書作品的氣勢和神韻。該館還有一批「定製典藏」作品,包括幾十幅國禮作品,其中最早一幅是亂針繡《列寧與農民談話》,是一九五七年毛澤東主席訪問蘇聯,慶祝蘇聯十月革命四十周年的禮品之一。還有一幅《雪虎》,是二○○九年時任國家副主席贈送給俄羅斯總統普京的禮物。

黃帝距今五千年,養蠶育繭是中華文明也是人類文明早期的成果之一。有了蠶絲育繭,而後有絲綢;有了絲綢,而後有絲綢之路。據介紹,蘇繡的歷史已經有兩千多年。年輕人了解絲綢的歷史,自然對燦爛輝煌的中華文明感到驕傲和自豪,這也許是這座絲綢文化博覽館的意義所在。在博覽館的一間公眾體驗室,筆者見到幾十名男女青少年,也有年輕媽媽帶同小朋友,正在埋頭學習刺繡的第一道工序:描圖、上色。

據介紹,這座博覽館的前身是十五幢深圳經濟特區早期從事「三來一補」的舊廠房,創辦者鄭桂泉是軍人出身,駕駛過轟炸機,後轉業到大學做行政管理工作,派駐著名石油城市大慶,走南闖北十多年。退休後下海,做過房地產商,然後改行做文化創意產業。鄭桂泉對中國傳統文化很有情懷,喜歡搜羅名家字畫,特別對各種絲綢刺繡工藝品情有獨鍾,後來索性入股蘇州中國刺繡藝術館和中國蘇州刺繡研究所,旗下擁有多位國家級工藝大師的工作室。我終於明白,為何與絲綢似乎沒有歷史淵源的深圳,會有這樣一座絲綢文化博覽館。正因為有像鄭桂泉這樣對文化有情懷的企業家和民間收藏家,深圳這座年輕的移民城市才變得愈來愈有文化品味。

由開轟炸機到開絲綢工藝作品博覽館,鄭桂泉的變化跨度如同深圳從一個小漁村變成一座世界著名大城市一樣,其實是大時代的小縮影。在會議室看完十幾年前把一幅英女王伊利沙白像刺繡作品贈送給英國王室的紀錄片之後,鄭桂泉告訴我們,打算到香港故宮舉辦中國絲綢藝術展覽,他透露,屆時不僅有深圳收藏的珍貴精彩的作品,而且還會把一批蘇州刺繡藝術館的典藏作品一起運到香港展出,讓香港民眾和海外人士可以有一個全面了解中國絲綢歷史和絲綢文化的機會。