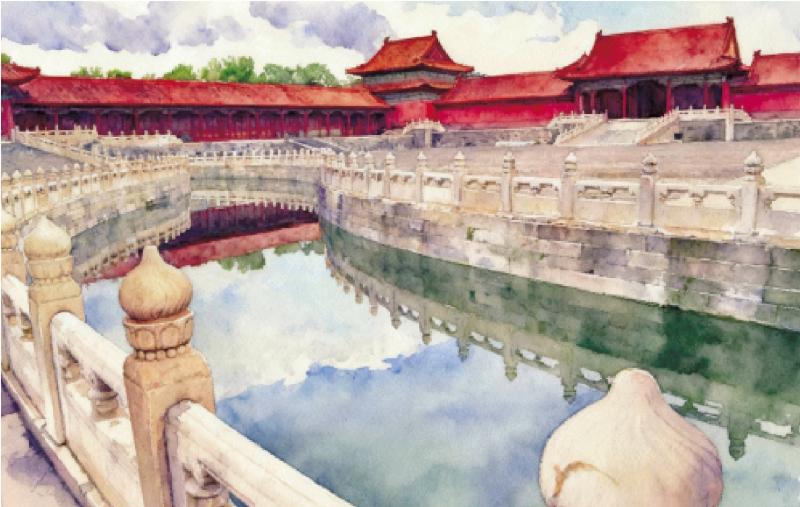

圖:內金水河取「金生麗水」之義。

本書作者在故宮博物院工作二十多年,負責對古建築進行科學評估和保護研究,近年轉入故宮學研究,本書即以其親身體驗和感受為題材來源。作者說自己是「工科思維」,治學風格有點「軸」,凡事講證據,行文通俗易懂、條理分明。正因如此,《故宮生活志》讀來曉暢明白,趣味盎然。值得一提的是,《故宮生活志》配有多幅精美插圖,不僅增添了閱讀趣味,也幫助讀者直觀理解這部「故宮生活百科」的文化內涵。

故宮是一座文化寶庫,也是一本讀不完的大書。在近年來出版的故宮主題圖書中,《故宮生活志》(周乾著,人民文學出版社,2025年)可謂獨闢蹊徑。作者以生活的視角,從故宮的器物、習俗和文化等細節入手,揭示藏在宮裏的隱秘歷史,讓讀者沉浸式走進故宮深處,感受其文化魅力。

趣味解答坊間流傳謎題

書中不但對一些流傳甚廣的說法作了辨析,還實實在在地回答了許多有意思的問題。

坊間流傳,皇宮的牆壁是空心的,冬天就用這種「火牆」取暖。作者指出,這種說法是錯誤的。故宮古建牆體中並沒有「夾牆」。所謂「火地」主要分布在內廷區域,因為供暖設備、排煙設備都埋在地下,偌大的紫禁城只在坤寧宮背面有一個煙囱,用於薩滿教祭祀時煮豬肉排煙。

也因為宮內建築最怕火災,紫禁城中軸線上各宮門的「門」字均「有豎無勾」,故老相傳,此乃防火之秘方。這當然是無稽之談,對付火災真正管用的,除了幾乎環繞大半個紫禁城的內金水河以及幾堵磚砌防火牆外,還有早期的「唧筒」和後來的水龍。

再如,我們去故宮時會看到「冰窖」,那麼,到底能藏多少塊冰呢?書中揭秘:歷史上紫禁城曾有五座冰窖可藏冰兩萬五千塊。這些冰在頭年「三九」時從紫禁城周圍的河湖採取,存至次年夏天取出,其間大概會融化三分之二,所以冬天都要按實際用量的三倍準備。

「科技範兒」背後智慧

閱讀此書,讀者常因故宮的「科技範兒」大開眼界,感慨古人之智慧。比如,故宮東部的寧壽宮有一座暢音閣,是紫禁城裏最大的戲台。經本書作者現場勘查,戲台四角的空井能產生很好的共鳴效果,而中間的水井相當於「混響」設備,天花板上的藻井則如一個倒扣的大缸,將演員的聲音匯集再集中反射出去,突出混響效果,從而構成一套獨特的「音響系統」。「紫禁城建築採取的磨磚對縫牆體和光亮的琉璃瓦,也在一定程度上起到了『修音』作用,這種建築設計利用聲音的反射特點,能減少聲音的吸收,對聲音產生合理『美化』的效果。」

故宮藏品中還有不少「機械人」。其中一款武丑打扮的翻頂機械人,是十九世紀法國王室專為清宮皇室製造的,小武丑高約91厘米,站在戲台上,雙手各撐着一把椅子。上緊發條,小武丑會在音樂伴奏中進行「體操表演」。藏品中還有如同拉洋片的木框旋轉彩繪玻璃片、「化學描金花手搖風扇」,後者靠簡單的機械原理帶動扇葉轉動,頗似今天的手持小風扇,而之所以名為「化學」,是因為這款風扇的扇柄和扇葉都是塑料製品,在晚清時期比較罕見。

在紫禁城裏「過日子」

書如其名,《故宮生活志》重點展示了紫禁城生活日常的諸多細節。原來,紫禁城的主人不乏美食家。康熙皇帝不僅是個對西方科技有着濃厚興趣的「學霸」,還是野外燒烤愛好者。外出狩獵時,康熙常親自用古法收拾鹿肝,烤熟後分給兒子、女婿和身邊的大臣食用。而乾隆除了和祖父一樣喜好狩獵外,還愛吃「八珍糕」,並對其作了改進,加入扁豆、薏米,去掉了白蜜。慈禧太后則創造了「菊花火鍋」,給火鍋鮮湯增加了菊香。根據女官德齡回憶,慈禧每次吃菊花火鍋前興奮得「像一個鄉下人快要去赴席的情形一樣」,放菊花時,「總得不住口地指揮着……吃得高興,往往會空口吃下許多去。」

喝茶,也是紫禁城生活的重要內容。書中告訴我們,明朝皇帝愛喝武夷岩茶。明弘治年間規定,全國各地每年進貢芽茶四千斤,其中武夷岩茶就佔了兩千三百五十斤。康熙喜歡碧螺春,並御筆親題其名。雍正則愛喝普洱茶,專門設立普洱府,又命雲貴總督鄂爾泰總攬普洱茶貿易。乾隆親創了「三清茶」,將其作為重華宮「新年茶宴」的「指定飲品」,還下令製作專用的茶具,現在還藏在故宮博物院中。同時,清代皇帝又是「奶茶控」。他們喝的奶茶用牛乳、黃茶、青鹽和玉泉山水熬製,色如咖啡,奶香濃郁。故宮博物館珍藏了一隻乾隆題詠過的白玉鑲寶石奶茶碗,「潔白的和田玉碗外壁上,鑲有一百零八顆打磨成花瓣形的紅寶石,寶石周圍和碗底都有描金花葉,描繪出美化盛開的模樣」;故宮藏品中還有名叫「多穆壺」的奶茶壺。

佳節圖卷背後的冷知識

《故宮生活志》共分四卷,分別為起居、飲酌、行樂、節俗。其中,「節俗」給讀者展開了一幅紫禁城的佳節圖卷。作者用略帶詼諧的筆法,描述了皇家過新年時派發「盲盒大禮包」、「新年團拜會」、開筆飲屠蘇、「萬壽燈」和「天燈」及其上燈儀式等情景,尤其詳細介紹了宮裏的元宵鰲山燈。明清時期,一般在午門廣場搭建鰲山燈,「燈架用木頭搭建而成,面上覆有松柏枝,遠遠看去就像一座綠色鰲山。山上有千個人物造型,外觀幾乎與真人無異;整座鰲山上掛着十萬盞燈,燈與燈之間用繩子相連。繩子上穿着火油爆管,當一盞燈點燃後,爆管開始沿着繩子滑動,點燃它所連接的下一盞燈,剎那間從山頂到山底燈火通明」,場面之壯觀,令人神往。

春節之外,端午、中秋等傳統節日也是宮中生活的熱鬧時分。書中除了介紹過節儀式,還介紹了不少有趣的「冷知識」。比如,春聯一般都是紅底,但因為世居白雪皚皚的山林之中的滿族先民有「尚白賤紅」的文化傳統,清代紫禁城中有白色的春聯。再如,清宮裏的月餅由內務府造辦處製作,種類很多,有香油和麵製成的香酥皮月餅、精煉的奶油和麵製成的「奶子敖爾布哈月餅」,據檔案記載,有一種月餅酥鬆多層,咬一口就會掉下小片油酥,輕拍一下,酥皮如雪白的鵝毛一樣飛落,慈禧太后很喜歡,賜名為「翻毛」。月餅不僅在中秋吃,還有放到除夕吃的習慣。中秋節祭月之後,會將十斤大月餅用紅綢包起,放到陰涼處風乾、收貯,到除夕晚上再吃,取團圓之意。

部分圖片來源:故宮博物院官網