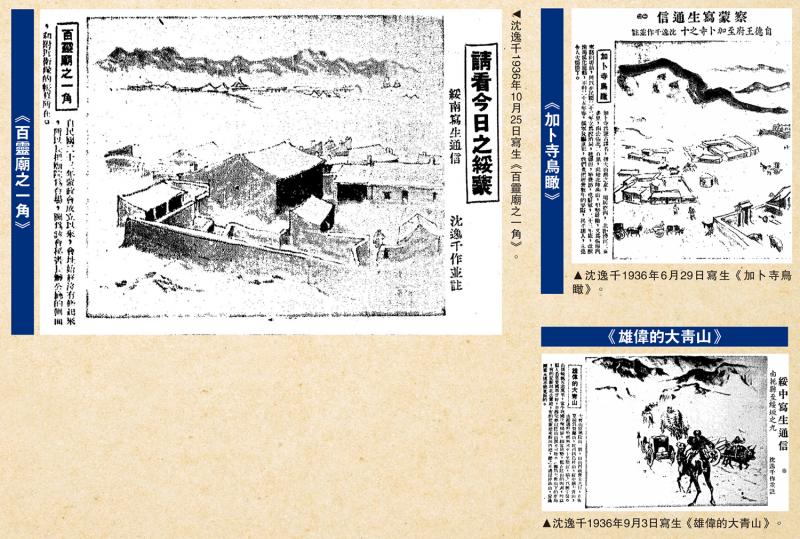

左圖:沈逸千1936年10月25日寫生《百靈廟之一角》。右上圖:沈逸千1936年6月29日寫生《加卜寺鳥瞰》。右下圖:沈逸千1936年9月3日寫生《雄偉的大青山》。

著名作家、新聞記者蕭乾曾稱,《大公報》在美術方面有兩位「客卿」,即特約記者,一位是趙望雲,另一位就是沈逸千。

沈逸千(1908-1944),曾任上海國難宣傳團團長、戰地寫生隊隊長、中國抗戰美術出國展覽籌備會總幹事,被譽為「抗戰繪畫第一人」。

1936年,胡政之、張季鸞等人有感於華北局勢的危殆,決定南下創辦《大公報》上海版,4月1日開始出版,與天津版南北呼應。滬館開辦之後,馬上邀請沈逸千,續寫「塞北寫生」。同年5月,沈逸千從北平出發,輾轉河北、山西、察哈爾、綏遠等地,同年11月結束。天津版《大公報》從4月至11月,連載了一百餘幅作品。沈逸千有感而發,便自己為寫生配文。

相比趙望雲寫生之時,兩年時間過去,內蒙的政治局勢已經發生了翻天覆地的變化。一方面,日寇積極在察綏一帶扶植蒙古王公作為傀儡;另一方面,中國軍隊在百靈廟等地,進行了艱苦的「綏遠抗戰」。

視覺新聞激發愛國熱忱

沈逸千的寫生,在選材上與趙望雲既有相似,又有自己的獨特理解。出於國防考慮,沈逸千對沿途的山川地理、關隘要塞、城池村鎮、道路交通十分注意,詳盡描繪,配以簡要的文字介紹,描述現狀,呼籲抵禦外辱,保衛國土。

如,1936年4月23日《獨石口長城東寨子》配文:「群山屹立,林木蕃密,惜於去年為偽軍佔有矣。」《出了殺虎口兩眼淚不乾》《雄偉的大青山》《百靈廟之一角》《雁門關全景和山頭上長城遺堡》《加卜寺鳥瞰》等,也都體現了他的良苦用心。

趙望雲多用勾勒皴擦,而沈逸千多用水墨渲染。對於塞外牧民的民俗風情、遊牧生活、貧窮困苦、廣袤荒涼等,沈逸千也不吝筆墨。《可憐的老漢》《挺在西新地外的沙漠舟》《武川縣市上》,都充滿了濃濃的塞外風情,滿足了讀者了解塞外情勢的需求,同時讓讀者感受祖國河山之壯麗、痛心河山破碎之悲慘,激發愛國熱忱。

1937年1月,《大公報》將沈逸千的作品,輯為《察綏西蒙寫生集》出版。後來又在南京、上海、杭州舉辦展覽,反響強烈。1944年9月,一直衝鋒在文藝戰線為抗戰鼓與呼的沈逸千,在重慶神秘失蹤,年僅36歲,至今成謎。中國失去了一位可敬的藝術領袖。

趙望雲、沈逸千的「寫生通信」,不是單純的藝術作品,而成為了獨樹一幟的「新聞作品」,實際是一種視覺新聞。相較於攝影,畫家在繪畫當中,有意識地對畫面要素進行篩選、取捨、突出,傳達自己的思想。這成為《大公報》「報人抗戰」的重要組成部分。