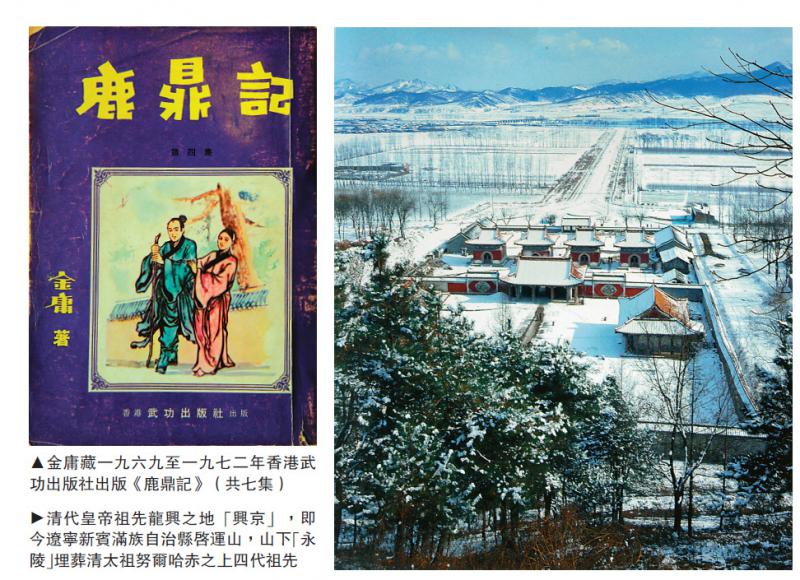

圖:金庸藏一九六九至一九七二年香港武功出版社出版《鹿鼎記》(共七集)

清初因為時刻準備撤退,把在關內獲得的財富儲藏到老家某處。這就是金庸最後一部武俠小說《鹿鼎記》的「江湖背景」。書中說康熙皇帝的父祖關外藏寶處,在黑龍江以北額木爾河與黑龍江交匯處的「鹿鼎山」。尋找鹿鼎山的路線圖,分藏在《十二章經》裏,誰能湊齊全部十二部經書,誰就可以按圖索驥並捷足先登。作者在書中運用了遠古黃帝在鼎湖山鑄鼎的典故,賦予作品以更深厚的歷史文化內涵。/姜舜源 文、圖

今人看歷史,基本上是站在那段歷史結束之後的結果上去看待和分析;但處在事件進展過程中的當事人、當時人,誰也沒有走到前頭提前看看結果,所以往往出現一些「早知今日,何必當初」的後悔,以及「事後孔明」式的埋怨。能夠高瞻遠矚預見未來的,屬於不世出之英才。清初統治者以東北少數民族入主中原,很大程度上是撿了明末李自成起義的便宜。正如乾隆皇帝一向標榜的:我們大清列祖列宗當初作為明朝皇帝的臣子,不像唐高祖李淵、宋太祖趙匡胤那樣,犯上作亂、乘人之危奪得天下;我們的天下得之於「流寇」李自成,問心無愧;而且我們還替被流寇逼死的崇禎皇帝報了仇。但他的祖先們對這輕易得來的天下,卻心中沒底,一有風吹草動,就想溜之大吉,回東北老家。這在朝鮮王朝《李朝實錄》裏記載得很清楚;到了晚清和辛亥革命前後,也是這種想法,末代皇帝溥儀《我的前半生》裏也有明確記載。

清初因為時刻準備撤退,就給自己留了後手,把在關內獲得的財富儲藏到老家某處。這與近年來鬧得沸沸揚揚的明末張獻忠「江口沉銀」,把劫掠的四川金銀財寶沉入彭山縣江口鎮岷江江底,本質上差不多。這就是金庸先生最後一部武俠小說《鹿鼎記》的「江湖背景」。書中說康熙皇帝的父祖關外藏寶處,在黑龍江以北額木爾河與黑龍江交匯處的「鹿鼎山」。不但山中藏寶,更重要的是此山是大清龍脈所在。

東北興王地,新賓啟運山

這座神山實際上就在清朝皇帝的發祥地,今遼寧撫順市新賓滿族自治縣永陵鎮的「啟運山」。滿民族先世生活在東北「白山黑水」(長白山與黑龍江)之間廣袤土地上,由北往南逐步遷徙。清太祖努爾哈赤的六世祖猛哥帖木兒(後來追封「肇祖原皇帝」),開始移居撫順府今新賓,創建「赫圖阿拉城」(滿語,橫崗),死後葬在此地。三傳至努爾哈赤的曾祖福滿(追封「興祖直皇帝」),祖父覺昌安(追封「景祖翼皇帝」)、父親塔克世(追封「顯祖宣皇帝」)和母親喜塔拉氏(追封「顯祖宣皇后」)等人的墓地陵園,都坐落在啟運山下。《欽定大清一統志》稱,此山自長白山西麓綿延層折至此,重巒環拱,眾水朝宗,清朝帝業「萬世鴻基,實肇於此。」永陵背靠啟運山山巒為「後靠山」,雄奇鞏固;南臨蘇子河為「玉帶河」,玉帶金掛;與遠方「朝案山」煙筒山隔河相望,山河壯麗,天開圖畫,一派王者氣象。「層巒疊拱,眾水環縈。扼諸城之要區,據三關之險固。」尤其是明確指出,這裏是「發祥勝地,鴻業攸基」,關乎清朝統治者命運。

啟運山原名「橋山」,仿黃帝陵橋山而名,到清朝入關後才改名啟運山。明萬曆四十四年(一六一六年),努爾哈赤在赫圖阿拉城宣布建立「大金國」(史稱「後金」),自立為王。清朝入關之後,為紀念這龍興之地,特別命名為「興京」。按當地滿族民間傳說,啟運山如卧龍東西蜿蜒,從龍頭到龍尾共有十二峰,預示着從太祖到宣統帝溥儀,共十二朝皇帝。而十二峰起起伏伏,康熙、乾隆、光緒在位時間長,分別為六十一、六十、三十四年,所對應的山峰就高些;雍正、咸豐、同治在位時間短,分別為十三、十一、十八年,所對應的山包就低矮些;到了末代皇帝溥儀,對應的山包恰為龍尾,山勢最低矮以至成為平地,最後成為一介平民了。

清朝統治者入主北京之後,從康熙到乾隆、嘉慶、道光一百五十年間,這四位皇帝先後九次回故鄉永陵祭祖,並把陵區拓展為廣大的自然保護區。在《盛京典制備考》裏明確劃定了陵區風水保護範圍、龍脈保護地圖,為了保護龍脈不被破壞,專門修築了周長達三千多華里的柳條邊牆,簡稱「柳邊」。主體為寬八尺深八尺的壕溝,從壕溝裏挖泥,在溝上堆成高三尺的土堆,然後在土堆上每隔五尺栽三棵柳樹,柳樹和柳樹之間用繩連接,就形成了柳樹的牆。在柳條邊保護範圍內,盛京將軍(相當於瀋陽軍區)派重兵保護,不得進行大規模的開發和生產。

民間相傳,清代為保護龍脈,一直禁止地下蘊藏豐富煤田的撫順開採煤礦,最後迫於國力衰竭,至一九○一年終於終止禁令,巧合的是,十年後清朝就壽終正寢了。還有巧合,三百年前清太祖努爾哈赤,在此肇啟大清基業;三百年後,曾是末代、又出任日偽滿洲國皇帝的溥儀,又被發回老家,關進撫順戰犯管理所。似乎說明此地真的與清朝皇帝的命運相關。

《鹿鼎記》結尾,韋小寶到攢齊《十二章經》藏寶圖時,卻已意興闌珊,既未覬覦鹿鼎山的寶藏,也未動手斬斷大清王脈。恩師陳近南念茲在茲的反清復明大業,已成過眼雲煙,「青山依舊在,幾度夕陽紅。」如今永陵已經與明清各處皇陵一起,列入聯合國教科文組織世界文化遺產名錄。

退守根據地,見《李朝實錄》

清朝自順治元年(一六四四年)入主北京,至宣統三年十二月二十五日(一九一二年二月十二日)頒詔退位,總計二百六十八年。若從這個結果看,清初肯定沒有亡國之虞。但實際上,到康熙二十年(一八八一年)平定吳三桂等「三藩之亂」,清廷有效統治才逐漸抵達福建、兩廣和西南雲、貴、川;二十二年(一六八三年)收復台灣,才算在東南沿海結束明朝餘部。在此之前,清廷對北起長城南到南海的遼闊幅員的統治,還非常不穩固。這在清代官書中沒有明明白白的記載。《鹿鼎記》不但描寫了民間反清復明運動如火如荼,更重要的是通過關外鹿鼎山藏寶,挖掘出清代最高統治者的心理活動。這在朝鮮《李朝實錄》裏得到證明。

話說康熙前期平定「三藩之亂」、平定台灣、平定蒙古準格爾部叛亂等相繼進行,適逢京師反覆地震,天災人禍,兵結禍連。當這些事件爆發之時,朝臣主和者眾,康熙帝力排眾議堅決削藩,但是否做過最壞打算、設想過後路?正史不提。而《李朝實錄》記載朝鮮肅宗八年(康熙二十一年)十一月丁卯,出使北京的副使尹以濟匯報說:「瀋陽則城郭完全,人民富盛。而山海關以北,撫甯、永平、通州等處,則城郭邑舍之頹毀者,全然拋棄;北京城門及太和殿,亦皆頹破而不為修葺。蓋將有退守之計,故關內諸處,置諸度外,專意於瀋陽、甯古塔,以為根本之地。」明清時期朝鮮一直是藩屬國,清初既將朝鮮國王的王位繼承人「世子」留在北京當人質,朝鮮還派出使節頻繁往來於兩國之間。朝鮮尤其痛恨清初統治者,懷念明朝君臣,此時特別注意打探清初統治者的動靜。「將有退守之計」,「專意於瀋陽、甯古塔,以為根本之地」,看來當時清朝帝王確實留了退路。康熙十八年(一六七九年)京師地震,太和殿損毀嚴重,直到康熙三十四年(一六九五年)修復,除客觀困難之外,《李朝實錄》反映的不無道理。

鬼精韋小寶,即「哈哈珠子」

清初人心不穩,一有風吹草動便流言四起。如《李朝實錄》朝鮮肅宗十年(康熙二十三年)十二月甲午所記傳聞:「康熙出喜峰口避暑(即後來承德一帶),次日朝中大殿中柱名曰『擎天柱』,聲若霹靂,崩壞五尺許。」再聯繫到孝莊太后下嫁小叔子攝政王多爾袞、順治出家等傳言,都反映了民間反清,危機四伏。

清初皇帝這種臨時觀念遺傳至後代,每當政權面臨危機就表現出來。清代皇帝直到溥儀,思想深處都有「不行就回東北老家」的傳統想法。這在《我的前半生》、《紫禁城的黃昏》中都有表露。

《鹿鼎記》中韋小寶形象,簡直就是清初特別活躍的「哈哈珠子」。道光時梁章鉅《稱謂錄》卷十二,介紹皇子上學的「上書房」,總師傅、總諳達、諳達、內諳達之後,是「哈哈珠塞,亦稱哈哈珠子。皇子各有哈哈珠塞八人,由八旗年幼閒散人內挑派,每日二人入值,司奉茶進食之事。」並解釋說:「清語哈哈,男也;珠塞,小孩也。」雍正、乾隆、嘉慶、道光、咸豐,這幾位清中期的皇帝,都是成年後甚至四五十歲當皇帝,此時與孩童時期的小夥伴,關係已經淡漠,故影響不大。但清初順治、康熙分別是六歲、八歲當皇帝,尤其是康熙皇帝自幼父母雙亡,雖有祖母孝莊太后關照,但形影不離的還是哈哈珠子,也就是韋小寶這樣的小夥伴,所以信任他們。康熙十五年二月初六日上諭說:「朕在花園有哈哈珠子往來奏事,必先着太監各處傳知,然後遞行領送,嚴密關防,不可忽略。」與小夥伴關係之緊密、影響之大,還可在康熙幼年太子胤礽身上得到印證。他的膳房人花喇、額楚,哈哈珠子德住,茶房人雅頭,私自與皇太子謀劃事情,做下悖亂之事。康熙帝下令,將花喇、德住、雅頭處死;額楚交與他為官的父親英赫紫,將其圈禁家中(《清文獻通考》卷一三四)。說明康熙帝對哈哈珠子們的作用有切身體會。

哈哈珠子一直跟隨主子,像韋小寶長大了一直跟着青年康熙帝。乾隆四十六年十月上諭說:哈哈珠子都是從開國功臣或者家道殷實的滿族大員家子弟內挑取,他們陪伴小皇子,並無什麼苦差事,日後皇子阿哥封授親郡王、貝勒、貝子、公爵之時,哈哈珠子等自然成為王府、貝勒府的護衛官,俸祿蠻高的。乾隆帝還發現數年來,每遇補放皇宮侍衛名額,及八旗各旗挑取護軍校、驍騎校,還將哈哈珠子帶領引見。管事的大臣看在阿哥請託的面子上,徇情枉法,就給他們補放御前侍衛、護軍校、驍騎校;然後哈哈珠子仍在王府當差。這不是慷國家之慨,而且「坑爹」嗎!以後哈哈珠子的升遷只在王府解決,把朕的諭旨令阿哥們看清楚了!(《東華續錄(乾隆朝)》)

設伏盧溝橋,移花鄭克塽

《鹿鼎記》描寫台灣鄭家公子鄭克塽,被韋小寶找人揍了一頓,然後簽下欠條,也有歷史原型。乾隆時宗室人士昭槤(康親王傑書之孫)《嘯亭雜錄》記錄:康熙時福建總督姚啟聖,配合康親王傑書(《鹿鼎記》人物原型)平定台灣。姚與大學士明珠不睦,明珠唆使御史徐元文彈劾他。這位徐元文是反清義士顧炎武的外甥,憎恨姚幫助清朝統治者剿殺台灣鄭氏為代表的明朝遺民,也對姚的為官不滿。於是羅織罪名,露章彈劾。但康熙皇帝察知就裏,見了奏章也不追究姚啟聖。姚家大公子姚儀對此懷恨在心,打聽到徐元文之兄徐乾學從某省任學政回京,「苞苴無算」,即撈了不少民脂民膏。於是在盧溝橋設下埋伏。果然不久就見到徐乾學數十輛車到達。姚儀力大無比、武藝高強,一躍而上,把車上東西統統拽出車尾,掀到永定河滔滔巨浪之中,還高嚷:「你們的財物來路不明,都是不義之財。你們敢拉我見官去嗎!」徐乾學竹籃打水一場空又啞巴吃黃連。過了一陣,這事還是傳到少年天子康熙皇帝那裏。他聞之大笑,說:「姚儀此舉,殊快人意。然有此勇力,不可使閒置。」就將其由文職官員改授武職,到閩海立功。果然在平定三藩、收復台灣中建立奇功,最後升到雲南鶴麗鎮總兵官(提督下屬,正二品)。還有中國第一歷史檔案館藏康熙帝白話批示李光地奏本:「書留下了。詩二首,卿同大學士王掞同看。」均與《鹿鼎記》小玄子說話風格差不多。

(作者為中國歷史文化學者、北京市檔案學會副理事長、中國國家博物館研究員)