郊野公園佔地443平方公里,是本港最大的保育地區,有估算認為,若發展70公頃大欖郊野公園邊陲用地,便可提供約3.5萬個住宅單位,有望將公屋上樓時間提前。不過,發展郊野公園真有這麼容易嗎?

有專家形容,發展郊野公園邊陲地建屋是「平、靚、快、正」的選項,可望成為解救基層住屋困境的「近水」,認為政府應透過行政主導,推動提速發展,並強調「肯作為就有作為」。

大公報記者 曾敏捷(文) 林良堅(圖)

「香港不是無地,只是沒有開發。」長遠房屋策略委員會前成員、香港專業聯盟主席劉炳章指出,香港面積有1100平方公里,當中約40%是郊野公園、15%是綠化地、近10%是濕地,他反問,「超過60%用地是被凍結,香港730萬人住在7%、79平方公里的土地,合理嗎?」

劉炳章主張發展郊野公園邊陲用地,2014年曾研究大欖郊野公園邊陲、位於大欖隧道西南面用地建屋的可行性,當時發現該位置生態價值低,山坡並不陡峭;而地理上是鄰近三號幹線及八鄉車廠,附近亦有錦上路港鐵站,故認為是非常合適。

根據劉炳章提出的方案,發展大欖隧道西南面約70公頃用地,以地積比率2.6倍發展,可以提供約2.5萬個實用面積約500平方呎的住宅單位,部分用地會用作發展低密度長者宿舍。項目會興建新的道路,接駁鄰近的三號幹線及錦河路。

財政司司長陳茂波早前接受報章訪問時,談及在郊野公園邊陲建屋,並舉例指大欖隧道西南面用地若興建公營房屋,料可提供3.5萬伙,能縮減20%的公屋一般輪候申請數字,有望將現時的公屋輪候時間縮短至5年內。

劉炳章認為,大欖隧道西南面用地就算興建3.5萬個單位,亦綽綽有餘,「只要發展地積比率略為提高少少,或者每個單位面積減至約300平方呎,都是大約70公頃用地就可以」,他又說,當初構思興建居屋,是考慮到本港貧富差距大,希望建居屋可讓更多基層市民擁有自己的物業,分享到資產增值、財富再分配,「無論是公屋或居屋,都是希望解決市民住屋問題。」

冀由政府主導 提速發展

劉炳章又提到,近年落成的沙田水泉澳邨及鄰近的蝌蚪坪,本來都是位於郊野公園範圍,後來因發展新市鎮而被劃為採泥區,停止開採後,前者被發展成為一個可提供逾1.1萬個單位的大型公共屋邨,後者則被重新納入郊野公園,「都曾經是採泥區,一個變成逾萬個家庭的安居之所,一個凍結發展,是(郊野公園邊界)不能改動,還是不發展呢?」

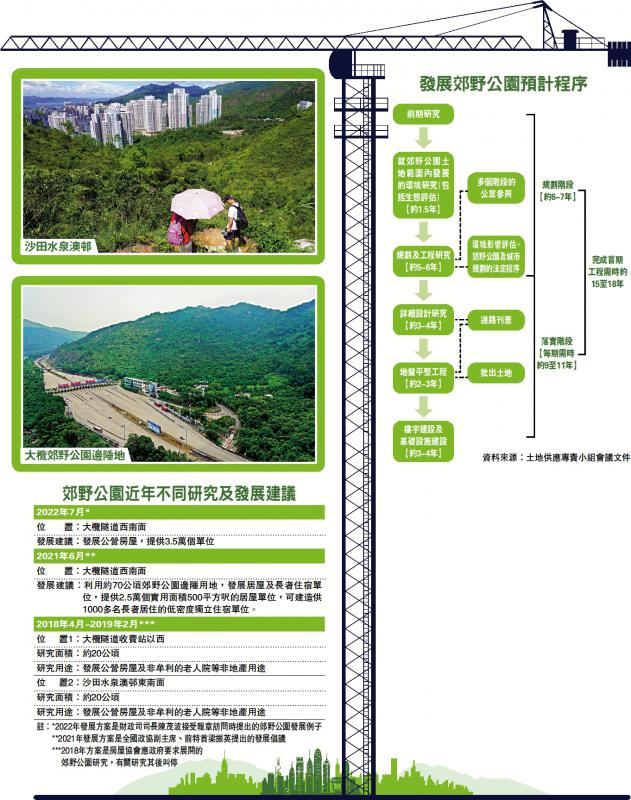

郊野公園發展要經過《郊野公園條例》及《環境影響評估條例》的法定程序,改劃土地用途亦要根據《城市規劃條例》進行評估及諮詢。土地供應專責小組當年的諮詢文件提到,發展郊野公園用地預期需時至少10年(詳見表)。

不過,劉炳章認為,發展郊野公園可以透過行政主導,提速發展。他以近年發展過渡性房屋為例,指出不少項目在兩年內就有單位供應,其中一個位於元朗、提供約1800個單位的項目,2020年8月底申請改劃用地,到今年5月已經竣工、6月有居民入住,整個過程只用了約22個月,「這些項目都要做足環境評估、交通評估等技術評估及法定程序,沒有豁免,可見在行政主導下,很多事可以做得好快。」

地底亦可發展 地盡其用

「我非常認同特首所講要『提速、提效、提量』造地建屋,執行上主要就是壓縮程序、行政主導。」劉炳章指出,郊野公園邊陲地及綠化地帶,遍布全港各區,當中有不少荒廢邊陲地帶的生態價值低,而且鄰近基建道路及社區設施,絕大部分屬於政府土地,發展不涉及收地、賠償、安置等複雜程序,能極快提供大量土地建屋,絕對是眾多土地供應中最「平、靚、快、正」的選項。

他又提到,郊野公園邊陲地除了地面可以發展,地下也可以發展,例如用作安置骨灰龕、垃圾處理設施等厭惡性設施,可騰空相關用地作其他合適發展。