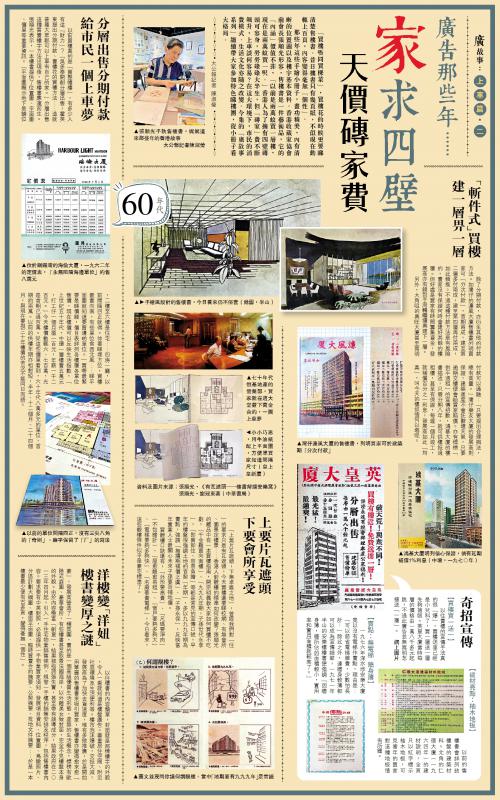

「買樓唔同買棵菜」,買樓花的時候更要睇清楚售樓書。昔日樓書只有幾頁紙,不似現在動輒上百頁,內容變得毫無「個性」。

那些年這些手繪小冊子,畫功精美,內有清晰的位置圖以及樓宇基本資料。香港收藏家協會前會長張順光形容,售樓書是一件藝術品,它的「內涵」價值不菲,「以前是兩萬蚊買一層樓,現在是兩萬蚊買一呎。」香港人為了擁有四壁磚頭可容身,勞勞碌碌大半生,但「磚家」費不斷飆升,上車談何容易?在這大環境下,市民的消費模式、生活文化亦隨之改變。今集的「廣故事系列」繼續帶大家參加特色睇樓團,從小冊子看大格局。

分層出售分期付款 給市民一個上車夢

以前買樓真的是「買整幢樓」,有多少人有這「財力」?「吳多泰開創分層出售,霍英東提出分期付款、賣樓花的買樓方法……造就普羅大眾都可以上車有自己的家。」分層出售這種買賣樓宇方法出現後,售樓書應運而生。張順光表示,一本樓書提供了位置圖、平面圖、價單等重要資訊。「平面圖顯示地下是舖位,二樓至六樓是住宅……四房一廳,以前間隔四正就得。仲要睇埋方位,買樓最貴向南,有些單位食西北風……睇平面圖就知道要買邊啲單位。」買嘢最緊要是睇價錢,價目表詳列各樓層各單位售價,現在樓價可以反映生活指數,「上世紀五十年代,中環一層樓賣五萬元,打工仔一個月搵一百元,年薪一千二百元。」今天樓價動輒六、七百萬,光是首期已過百萬。從這些價單看到,六十年代八萬多元的單位,首期約兩萬。以前的供樓年期亦相對短,半年、十二個月、二十四個月,與現在要孭三十年樓債的苦況不能同日而語。

斬件式「買樓」 建一層畀一層

除了分期付款,亦衍生其他的付款方法。如灣仔的濂風大廈售樓書列明買家可「分次付款」,首期兩成,建至第二層多付兩成,建至第四層再付兩成,如此類推。不過這種付款方法是有風險的,賣家沒有保證何時會建好其餘的樓層。但好處是買家有時間籌集資金,發展商亦有錢到手周轉繼續興建下一層。

另外,大角咀的興旺大廈甚至寫明付款可以通融:「只要提出合理辦法,總有商量。」灣仔樂友大廈的發展商則保證,建築進度不會託辭壞天氣,只要逾期交樓便會給買家賠償。亦有標榜「供平過租」的宣傳招數,鴻基大廈的樓書描述,只需分期八年,就可供樓抵過租樓,甚至有保證,每遲一個月竣工,就補償百分之一利息,發展商如此「均真」,叫今天的樓奴情何以堪呢。

上要片瓦遮頭 下要會所享受

「上無片瓦遮頭,下無卓錐之地」,曾經我們對「住」的要求只是有瓦遮頭,今天買樓還要睇校網、有無會所、園景定樓景……香港人對靚樓的標準如何改變?張順光的藏品中有一本買樓指南,開宗明義教大家如何買樓不吃虧,「千金難買向南樓」、「九九九年期,子孫世代永享」,「即買即住、容易負擔」等都是常見的宣傳口號,早年的樓盤很強調土地的官契「年期」,多以九九九年期為賣點,強調「無續期補價之虞」、「子孫永保」,反映當年置業人士最關心未來子孫要否補地價。

買靚樓口訣還有,「外形要高貴」、「尺碼要淨肉」(不包牆計)、「屋愈靚愈易租」、「窗戶要夠多夠大」、「電梯要夠多夠快」、「名廠華貴電梯」,今日看來,這些靚樓條件似乎是豪宅標準了。

洋樓變「洋妞」 樓書變厚之謎

以往樓書的內容簡單,封面就是那棟樓宇的外貌,令人一看就知道是樓盤廣告。着重居住空間、附近社區環境及生活便利等。樓市泡沫爆破,交投大減,發展商為了加快去貨速度,唯有多做推廣,於是開始用華麗的售樓書來吸引買家,售樓書亦變得愈來愈「豪」,發展商營造了一種氛圍,賣的是一個高級優質生活形態,虛無的生活概念,標榜有歐陸式庭園、豪華會所,有些樓書甚至取景法國海岸,以外籍美女做封面,完全不見樓盤本身的外貌。由於內容極富「創意」,結果被指誇張失實,甚至帶有誤導成分,結果政府在二○一三年四月起,引入一手住宅物業銷售條例,規管一手樓的銷售安排及程序,包括售樓書內容。要求要有中英對照,必須提供一手物業買家須知、發展項目資料、位置圖、鳥瞰照片、分區計劃大綱圖、樓面平面圖、臨時買賣合約摘要、公契摘要、批地文件摘要……於是一本樓書最少便有百多頁,變得毫無「個性」。

奇招宣傳

【買樓買一送一】

以往賣樓的宣傳手法真的很「爆」,買樓送車已經是小兒科了,買一層送一層先夠搶眼。英皇大廈當時每層的價格由一萬八千多元起跳,不過此廣告並無寫明怎樣送「一層」。 網上圖片

【建材亮點:柚木地板】

以前的售樓書會詳列該樓盤的建築材料。北角的仁德大廈(一九六四年)的建材說明,全頁只以紅字標示柚木地板,可見當年的買家對這種地板情有所鍾。

【賣點:無電梯 牆身薄】

一九七六年深水埗安樂大廈竟以沒有電梯作賣點,理由是:「可以節省電梯雜費,少數怕長計!」除此之外,連牆身較薄都可以成為宣傳細節,一九七一年半山的安樂樓樓書便強調「因牆身薄,牆所佔的面積較小,實用率和實用面積就較高了。」