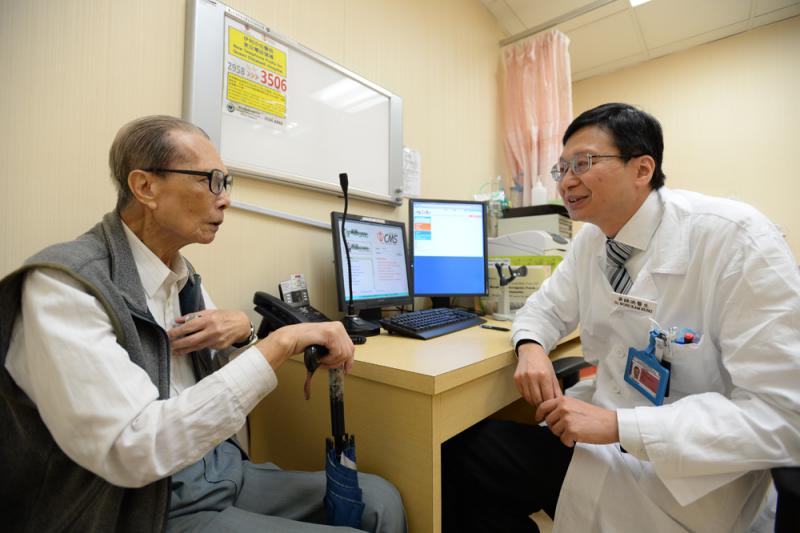

圖右起:伊利沙伯醫院臨床腫瘤科顧問醫生黃錦洪、關伯/大公報記者林良堅攝

【編者按】

香港人口老化加劇,病患人數增加,善終服務需求也愈趨殷切,讓患者的身體痛苦減至最輕,在人生旅程最後一段路上,按自己的意願,舒服、有尊嚴地安詳離去。本港的公營醫療系統,現時設有紓緩治療服務,由醫生、護士以至義工團隊為末期患者提供全面的身心照顧。面對至親離去,家屬縱有萬般不捨,但透過同路人的相互扶持,逐步走出喪親的傷痛。為幫助病人與家屬更好地面對人生「死亡」這堂必修課,本報與醫院管理局九龍中醫院聯網合作,一連四日深入報道紓緩治療服務推行情況。

醫生將病人從死神手上挽救過來,但其實陪伴病人平安平靜地面對死亡,也是醫生重任之一。88歲的關伯,確診患肺癌時便決定放棄電療、化療等積極治療方法,在生命餘下的日子,紓緩醫學科醫生並沒有放棄他,透過藥物協助紓緩病痛,關伯四年來成功對抗癌魔。有紓緩醫學科醫生感慨說,人在出世一刻備受呵護照顧,瀕臨死亡階段,也應該有尊嚴地離開人世,隨着人口老化加劇,癌症或非癌症晚期治療的服務愈來愈重要。/大公報記者 張琪

88歲的關伯四年前確診患肺癌,但因年紀大,不適合接受任何積極性治療,在伊利沙伯醫院寧養中心接受治療。他坦言,獲悉患癌後,感覺自己猶如「等死」,隨着病情惡化,他慢慢出現哮喘、吞嚥困難、行路不穩等狀況,需通過止痛藥物緩和病症,減少癌魔帶來的折磨。

醫院定期派護士家訪

關伯四名兒女早已移居外國,返港探望時間屈指可數,故只能與同年的關婆婆互相照顧,幸好社區及醫院定期派出家居護士探訪,義工帶他定期返醫院覆診。關伯說,這些服務助他的家中增添「人氣」,雖被癌魔纏身,他仍能開玩笑說:「Cancer(癌症)都唔係想像中咁恐怖。」

堅強的關伯抗癌四年,其主治醫生伊利沙伯醫院臨床腫瘤科顧問醫生黃錦洪稱,長者身體機能差,加上不少慢性疾病,一般長者患癌後都不會採取積極治療,轉介至紓緩醫學科接受治療。伊利沙伯醫院臨床腫瘤科與寧養中心合作,由同一批醫生照顧病人,有助減少病人轉介至紓緩醫學科的離異感,目的是「不要讓他們感覺像被醫生拋棄了」。

不過,長者患癌需要的支援不僅是醫療服務。黃錦洪稱,本港有不少獨居長者,缺乏社交支援,表達能力也不及年輕人,當發現症狀時,多數都已屬晚期。他表示,對轉介至寧養中心接受紓緩醫學科治療的癌症患者,需關注「身心社靈」(身體、心理、社交、靈性)健康,包括進行職業治療、物理治療,甚至有家訪護士及社工陪同,讓病人深切感受到「關懷」。

服務擴至非癌症病人

隨着紓緩醫學科發展愈來愈成熟,服務正逐步擴展至對非癌症病人。佛教醫院紓緩醫學科醫生游惠珊稱,人愈來愈長壽,慢性疾病愈來愈多,急症醫院可處理明顯症狀,但慢性疾病治療服務相對薄弱。她以器官衰竭個案為例,全港每年有50%病人因此離世,器官衰竭病情反覆,難以預料,預設醫療指示方面亦明顯遜色於癌症治療。

今年三月,佛教醫院紓緩醫學科將服務擴至腎衰竭晚期病人,截至八月已服務13名病人。游惠珊稱,器官衰竭晚期病人的病症往往與癌症病人相若,「器官衰竭病人對病情的接受能力,有時較癌症病人為低,需要更多時間準備」。

病人對紓緩科服務需求急切,惟紓緩科醫生數量全港僅得數十人。游惠珊稱,從事紓緩科服務醫生的人數不多,可能因為未能成功將病人從死神手中挽救過來,打擊行醫的滿足感。她卻認為紓緩科醫生的工作有另一種滿足,即使未能成功治愈病人,她仍鼓勵醫生投身紓緩科團隊,她更感慨說:「人剛剛出世時,都會有好多人照顧,但瀕臨死亡的階段,都不應該忽視,應該(讓病人)有尊嚴地離開人世」。

(之一:紓緩醫學科)