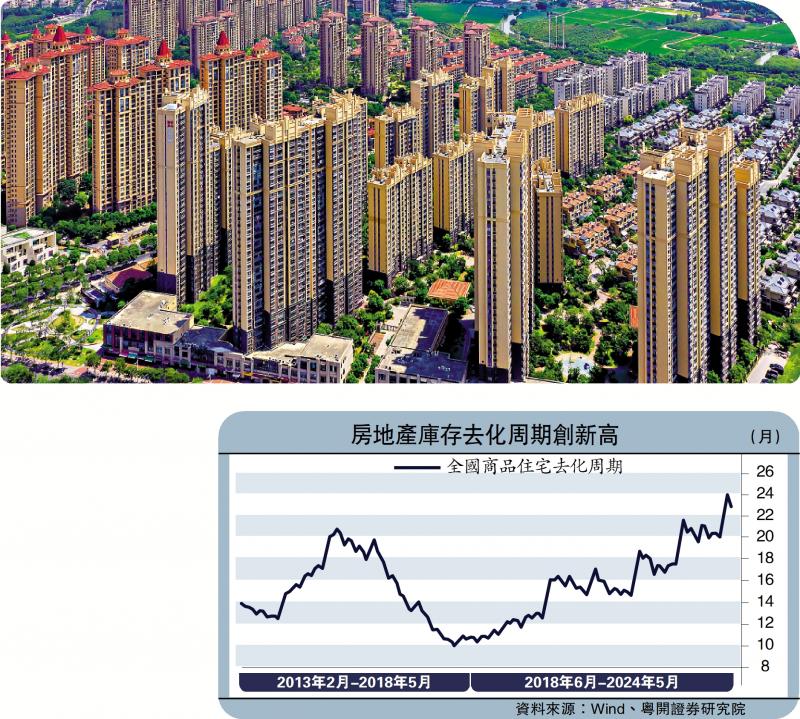

圖:擴大購房需求是房地產去庫存的關鍵。

近期中央和地方推出的一系列房地產支持舉措,都是為了實現保供給、促需求和穩房價的目標。其中,拉動需求、穩定房價並扭轉房價下行預期是關鍵。而在地方政府收購存量商品房方面,須注意不能增加地方政府隱性債務。

樓市新政是對4月份政治局會議「統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施」要求的貫徹落實,標誌着新一輪房地產去庫存的開啟。

拉動需求成為關鍵

擴大購房需求是房地產去庫存的關鍵。根據是否涉及舊房賣出,購房需求可分為新增需求和置換需求;同時根據購房鏈條發起方的不同,新增需求和置換需求各自又都可進一步細分為居民主導和政府主導。因此,房地產需求端政策重點圍繞這四類需求進行部署和開展。

其一,居民出於居住或投資目的而購置的首套、二套、三套等住房,是新增需求的主要來源。政策的重點是降低居民購房門檻和成本,包括放鬆限購、降低首付比例和房貸利率、提供購房補貼等。截至目前,除北京、上海、廣州、深圳、天津、海南省以外,各地已全面放開限購;5月17日,有關部門宣布,將首套和二套房最低首付比例分別下調至15%和25%,取消全國層面首套和二套房房貸利率下限,下調公積金貸款利率0.25個百分點。

其二,政府向房企收購待售商品房,用作保障性住房,是對常規新增需求的重要補充。政府承擔着刺激購房需求和增加保障性住房供給的雙重責任,乾脆打通供需兩端,由政府來消化部分存量商品房,並將之轉化為保障性住房。

其三,居民剛性購房需求偏弱背景下,「以舊換新」的改善性置換需求受到重視。置換鏈條中,「認房不認貸」、「換新補貼」等政策降低了新房購買端的門檻和成本,但難點和堵點在於舊房能否順利賣出去。為加快舊房流轉,激活置換需求,各地推出了多種住房「以舊換新」政策:1)中介幫賣代售,居民、中介、房企三方合作,出售舊房和鎖定新房房源同步推進,中介優先代售舊房,若未順利售出,房企同意無條件退房;2)市場化舊房換購,先由房企收購居民的二手房,再由居民購買房企的新房;3)政府回購收儲,國資平台收購居民的二手房,用作保障性住房或重新出售,同時要求居民選購指定範圍內的新房。

其四,若對城中村改造、棚戶區改造等實行貨幣化安置,也會產生置換需求,只是將「以舊換新」中當期的二手房供給變為了未來的新房供給。貨幣化安置中,居民舊房拆遷後,1)政府提供拆遷款或房票,由居民自主購買新房;2)政府向房企集中收購待售商品房,用於拆遷安置。

除了需求端發力以外,供給端也要做好「保交房」工作,打消居民疑慮,提振購房信心。5月17日,有關部門宣布:1)打好商品住房項目保交房攻堅戰,防範處置爛尾風險。按照市場化、法治化原則,分類處置在建已售未交付的商品住房項目,推動項目建設交付,切實保障購房人合法權益。2)進一步發揮城市房地產融資協調機制作用,滿足房地產項目合理融資需求。城市政府推動符合「白名單」條件的項目「應進盡進」,商業銀行對合規「白名單」項目「應貸盡貸」,滿足在建項目合理融資需求。3)妥善處置盤活存量土地。目前尚未開發或已開工未竣工的存量土地,通過政府收回收購、市場流通轉讓、企業繼續開發等方式妥善處置盤活,推動房地產企業緩解困難和壓降債務,促進土地資源高效利用。

首先,目前政府收儲主要分為兩類:

一是收購存量新房,受中央政策支持。按照「政府主導、市場化運作」的思路,由人民銀行提供低成本再貸款資金,激勵21家全國性銀行機構按照市場化原則,向城市政府選定的地方國有企業發放貸款,支持以合理價格收購已建成未出售的商品房,用作保障性住房。

二是收購二手房,地方自主出台。地方政府為暢通「賣舊買新」置換鏈條,由國資平台收購部分二手房,用作保障性住房或重新出售。資金來源包括地方財政、城投平台自籌資金等。

筆者預計政府收儲將以存量新房為主,二手房規模較小。資金來源上,新房收儲有人行的保障性住房再貸款支持,而二手房收儲更依賴地方財政;前期收儲和後續管理上,新房方便集中收購和統一管理,二手房則需分散處置,更加複雜;問責風險上,新房收儲可依據規範流程開展,二手房收儲的自主操作空間較大,容易產生利益輸送問題。

由於政府收儲是用作保障性住房,而保障性住房是滿足工薪收入群體剛性住房需求,因此收購的商品房將以小戶型為主;且不宜大規模鋪開,應集中於高庫存且保障性住房缺口較大的城市和區域。

其次,收儲存在三個政策難點:

一是部分城市的成本收益不匹配導致項目推進有一定難度。政策要求新房收儲按照市場化原則運作,而市場化運作的前提是成本收益至少要大致匹配。

配售型保障性住房的原則是「保本微利」。如果政府向房企收購新房,再以可負擔的價格配售給受保障群體,便要求收購價相較市場價有較大折扣,否則要麼政府虧本,要麼價格偏高以致缺乏吸引力。

配租型保障性住房則要比較租金回報率和資金成本。保障性住房再貸款的政策利率是1.75%,期限1年,可展期4次,人行按照貸款本金的60%發放再貸款,因此收購主體的貸款利率要更高。2024年4月,上海、深圳、廣州、北京的二手房租金回報率分別僅為1.75%、1.61%、1.58%、1.43%,租金無法覆蓋利息支出及運營維護成本。

2023年2月,人行創設租賃住房貸款支持計劃,在重慶市、濟南市、鄭州市、長春市、成都市、福州市、青島市、天津市等8個城市開展試點,支持市場化批量收購存量住房、擴大租賃住房供給。但截至2024年3月,1000億元(人民幣,下同)的額度僅使用了20億元,反映出政府收儲在落地中面臨一定難度。

二是保障性住房需求與商品房庫存之間錯位。保障性住房缺口較大的是一二線城市,而商品房去庫存緊迫性較高的是三四線城市。

三是地方財政面臨較大壓力。雖然當前政策要求地方政府量力而行,不增加隱性債務,但無論是維持項目收支平衡,還是三四線城市去庫存,大概率還是需要地方財政提供支持。

5000億元足夠嗎﹖

再次,5000億元的收儲規模是否足夠?

3000億元的保障性住房再貸款,按照貸款本金的60%發放再貸款,可帶動銀行貸款5000億元。但市場普遍認為,消化存量商品房的收儲規模要達萬億元以上,例如克而瑞研究中心估算所需資金可能超過5萬億元。

一是政策啟動初期,5000億元的收儲規模相對充裕。如前所述,政府收儲不會像之前的棚改貨幣化那樣大規模鋪開,而是集中於高庫存且保障性住房缺口較大的城市和區域;同時,市場化運作的政府收儲面臨一些難點,推進可能相對緩慢。

二是,若政府收儲順利快速推進,政策額度可以追加。例如2023年人行新增5000億元PSL(抵押補充貸款)額度,支持保障性住房等「三大工程」建設。

三是,政府收儲具有帶動效應,供需失衡改善的效果或不止5000億元。如果政府收儲穩步推進,消化部分存量商品房的同時,能夠有效提振市場信心和預期,甚至可能不需要用完所有額度。

最後有關收儲的預計效果。一方面,政府收儲將帶來積極作用:加快存量商品房去庫存,改善房地產市場供需失衡問題;加快保障性住房供給,更好滿足工薪收入群體的住房需求;助力保交樓和「白名單」機制,加快房企回籠資金。另一方面,受制於前面提到的三個政策難點,本輪政府收儲去庫存的效果可能不如上一輪棚改貨幣化,但相應地,也不太會引發房地產過熱和房價大漲的副作用。