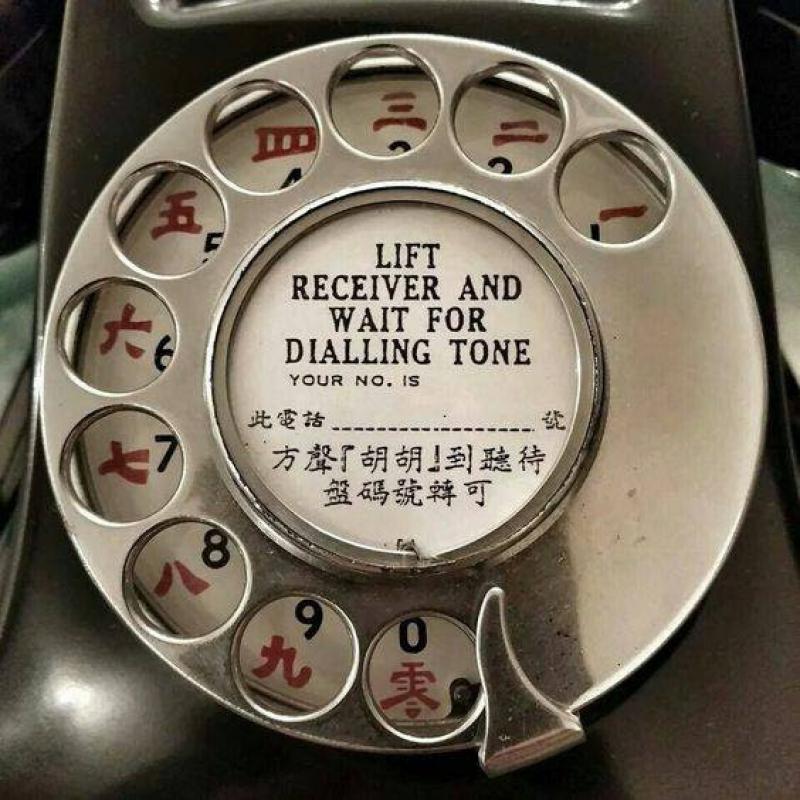

圖:香港早期使用的是攪盤撥號電話\作者供圖

今天大家以電話通訊是一件平常不過的事,但反觀五六十年代,人們要打一個電話卻往往要勞師動眾,不單要付錢,還要厚着臉皮向人借,而且每次通話不得超過三分鐘,否則要收線重新付款。即使路邊有電話亭,但也不是隨時可以碰上,有時候要走幾條街才能找到一個,幸運的馬上可以投入硬幣便撥號接通,可是一旦遇上硬幣不足,還要四處找人找續,不便程度實非今日可以同日而語。

在筆者童年時,香港的電話號碼只有四個數字,由此可見一般人並不輕易擁有電話。那時候筆者住在徙置區,一條走廊數十伙,也未必有一家人擁有電話,一旦其中一戶人有幸安裝了,馬上就會全條走廊都知道,從此往這戶人家中借用電話的街坊就會絡繹不絕。即使每次借用都要象徵式收費一毫,但由於物以罕為貴,因此「光顧」者依然不少。

世界上首次電話通訊要追溯至一八七六年三月十日,當時美國人貝爾發明了可以利用話筒和電線通話,自此電話就正式誕生。以往的電話,都是依靠圓形攪盤操作,稱為脈衝式電話,使用者要待一個號碼撥完才能撥另一個號碼,非常費時,幸好電話號碼只有四個數字,因此撥號也毋須太長時間;直至七十年代,香港人口增加,加上工商業蓬勃發展,對電話需求越來越大,香港電話公司便將電話號碼增至六個數字,並將港島、九龍和新界的電話冠以不同區號。香港島是5字,九龍是3字,而新界則是12字頭,因此,那時的電話號碼實際上已經增至七個數字或八個數字;至八十年代,為了統一電話系統,取消了上述三組區號字頭,一律統一為七個數字;在九十年代開始,即使出現了無線電話,但對固網電話的需求依然殷切,因此再在前面加上2字頭,使之成為八個數字組合,並一直沿用至今。