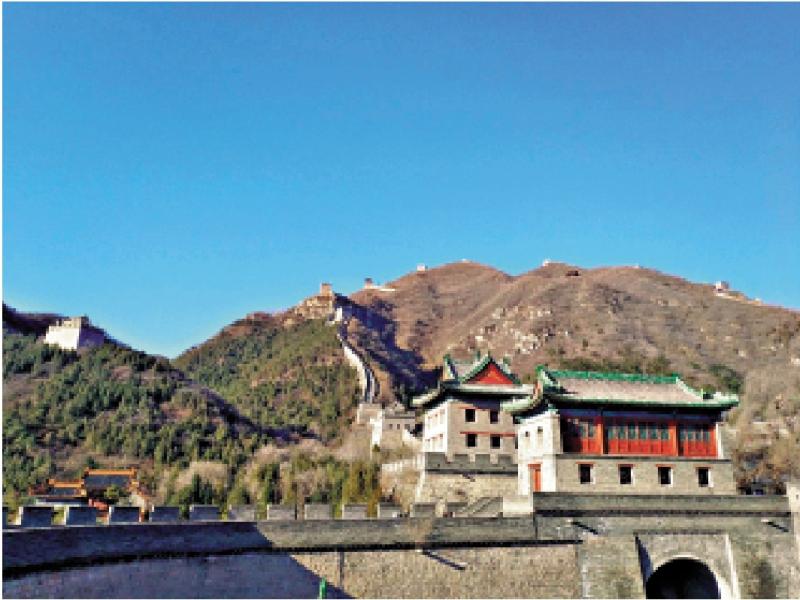

圖:居庸關長城。

北京昌平,由燕山餘脈而延伸的綠地,鑲嵌在華北平原與蒙古高原的過渡地帶,南接繁華的京城中心,北邊聳立的軍都山如一道天然屏障,古來的居庸關長城雄踞其間,烽火台在朝霞與暮色中沉默如碑。

燕山南麓的暖陽,會把一年的光熱都揉進果實裏,昌平一帶的蘋果樹綴滿紅裏透粉,青黃泛着紅暈的大果,沉甸甸地壓彎枝椏。那蘋果熟了的季節,正是抗戰勝利八十周年的日子,來到居庸關下的果園裏,思緒便不由沉浸在歷史與現實之間。

昌平的歷史源遠流長,早在秦漢時期,這裏就已成為重要的交通要道和軍事重地。秦始皇統一六國後,為加強對北方的控制,修築了馳道,昌平便是馳道上的重要節點。到了北魏時期,居庸關長城始建,明朝時期又經過大規模的重建和修繕,是為險要的軍事關隘,古來被稱作「天下第一雄關」,所轄隘口多達一百零八處,成為京城西北的重要防線。

一九三七年「七七事變」後,日軍沿平綏鐵路西進,居庸關作為北平西北的咽喉要塞,成為中日雙方爭奪的焦點,南口戰役在此激烈爆發。據史料記載,一九三七年八月八日,日軍第五師團(坂垣師團)及獨立混成第十一旅團等部,在飛機、坦克、重炮掩護下,向昌平南口正面陣地發起猛攻。中國軍隊第十三軍、第十七軍等部依託長城要塞、山地工事,與日軍展開殊死拉鋸戰。

彼時,《大公報》著名記者范長江、孟秋江懷着熾熱的愛國之心,毅然深入昌平南口前線,冒着槍林彈雨採寫了《搶防南口》、《南口迂迴線上》等戰時通訊,展現了中國部隊在日軍飛機狂轟濫炸下,日夜兼程趕赴戰場的緊張狀態,到達陣地後,「官兵們不顧長途跋涉的疲憊,在南口一帶的山地、要道,星夜趕築工事,挖掘戰壕,搬運彈藥,人人都懷着必死的決心,誓與陣地共存亡。」在《血戰居庸關》中,范長江記錄了戰鬥的殘酷與激烈:「日軍的炮火如雨點般砸向我軍陣地,一時間,地動山搖,硝煙彌漫,陣地上的工事幾近全毀。然而,羅芳珪團的戰士們毫不退縮,他們依託着殘垣斷壁、彈坑壕溝,頑強抵抗着敵人一波又一波的衝鋒。」「有的戰士身負重傷,仍緊握手榴彈,待日軍靠近時,拉響引線與敵人同歸於盡;有的戰士在戰友全部犧牲後,獨自堅守陣地,用步槍射擊到子彈打光,而後拿起大刀,衝向敵群,直至流盡最後一滴血。」

孟秋江在《南口迂迴線上》細緻入微地記錄了戰鬥場景:「短兵相接時,手榴彈是唯一可以對大炮報復一下的東西,擲手榴彈的戰士,雖然一批一批的倒下來,第二批馬上又跳出戰壕去抵抗。這樣的衝鋒,接連三次以後,機關連僅剩一個戰鬥兵,一個傳令兵,一個伙夫了。戰鬥兵,傳令兵把住兩挺機關槍,伙夫在中間向左右輸送子彈,繼續對二千敵軍強烈反抗!太陽照臨着整個山谷,這三位作殊死戰的英雄,最後含着光榮的微笑,躺在陽光中!」

范長江和孟秋江,這兩位當年《大公報》的記者,以他們捨生忘死的採寫,記錄了中國軍隊在華北地區首次大規模、有組織地抗擊日軍機械化部隊的南口戰役,這場戰役展現了中國軍人的頑強鬥志,以血肉之軀抵擋日軍機械化部隊,每日傷亡均超過千人,儘管陣地幾度易手,士兵們始終堅守不退,在南口一線阻滯日軍十餘日,痛擊日軍「三個月滅亡中國」的狂妄計劃。

居庸關下的抗日烽火熊熊燃燒,中共領導的武裝力量積極投身戰鬥,與友軍協同作戰,生動詮釋了抗日民族統一戰線的偉大力量。在中共中央北方局的直接領導下,一九三七年七月在昌平流村鎮白羊城村成立了國民抗日軍。九月在黑山扈與日軍正面交鋒,他們表現英勇,用輕武器擊落一架日軍飛機,極大地鼓舞了抗戰士氣。另有一次,國民抗日軍成功奇襲日軍,解救出三百多名同胞,同時繳獲了三挺捷克式機槍、四十多支金鈎步槍、十幾支手槍和一二百把大刀片。隊伍規模迅速從幾十人擴充到一千多人。後經八路軍總部正式批准,國民抗日軍改編為八路軍晉察冀軍區第五支隊。

一九三八年深秋,八路軍第四縱隊在昌平桃林口地區設伏。戰士們潛伏在冰冷的草叢中,忍受着飢餓與寒冷,待日軍運輸隊進入伏擊圈後,指揮員一聲令下,手榴彈如雨點般投向敵群,機槍火力封鎖了前後道路。日軍倉皇應戰,運輸隊的汽車燃起熊熊大火,映紅了半邊天空。此戰殲滅日軍數十人,擊毀汽車多輛,繳獲一批武器彈藥,有力打擊了日軍的囂張氣焰。

曾經發生在居庸關下的一場場戰鬥,載入了中國人民抗戰史。

時光荏苒,如今的昌平日新月異,居庸關下風景如畫,鄉村振興的春風吹遍大地。在那一片片蘋果樹的環繞中,昌平革命歷史紀念館肅然而立,館內豐富的圖文資料,翔實展現出這片土地曾經的戰鬥歷程。數千戰爭遺物還原歷史細節,專家和民間學者對昌平抗戰歷史的挖掘和研究,成為後世難忘的記憶和寶貴的精神財富。

范長江、孟秋江等記者深入前線報道,書寫過的居庸關獲得精心保護修繕,文物工作者們傾注心血,採用「最小干預」原則,對風化嚴重的城磚逐一編號,選用當地燒製的仿古青磚替換,還在關城內部鋪設了隱形排水管道,針對每一處敵樓、箭窗反覆考證,力求最大限度保留歷史原貌,讓這段承載着民族記憶的長城永續傳承。

居庸關下的田野裏,已建立標準化種植基地,智能灌溉系統根據土壤濕度自動調節水量,由農業專家改良出的新品種蘋果綴滿枝頭。得益於燕山南麓充足的光照,這裏的蘋果脆甜多汁。咬下一口,清脆的果肉在口中碎裂,甘甜的汁水瞬間充盈,甜而不膩,果香濃郁,備受人們青睞。

然而,我們在嘗到生活香甜的同時,又怎能忘記溝壑裏深埋的彈殼,長城磚縫裏乾涸的血跡?蘋果為什麼這樣甜,是因為有着無數先烈的犧牲換來的和平與安寧,這裏的每一寸土地,都在平原與山地的呼吸間,生長着屬於京畿之地的獨特韻律:既有山水的風骨,又有田園的質樸,更有歷史與自然交織的、生生不息的中國魂。