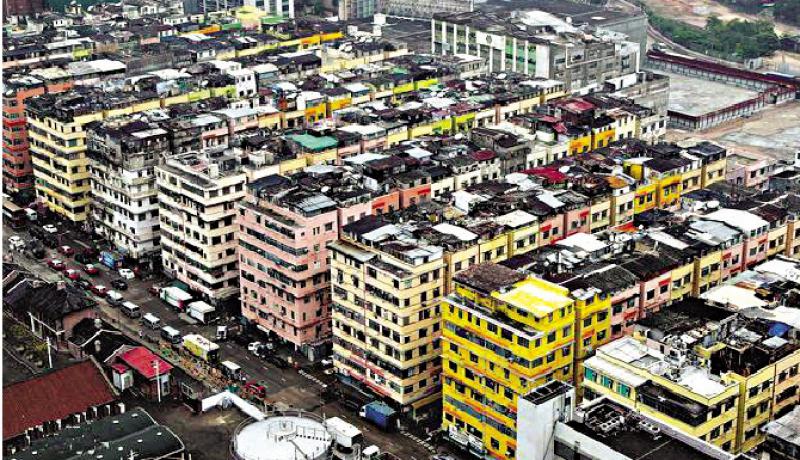

圖:土瓜灣十三街唐樓群。/資料圖片

香港─這個小島上,名牌店林立、很多人手上戴着Rolex、拿着LV手袋、穿着Gucci皮鞋、喝着半島酒店下午茶。曾陪朋友去中環一家診所,有兩個衣着考究的女士也來看醫生,看起來是老相識偶遇。先是用粵語打招呼,然後就用英語聊起天來。令人想起托爾斯泰小說裏,十八九世紀的俄國上流社會貴族也常常拽一兩句法語或英語,以示身份高貴。

也在這個小島上,還有一群人,在街頭拾荒,在工地流汗,在貧困線彷徨,居者無所,勞者無家。曾在游泳館門口,數次看見蒼老的流浪漢倚靠在坐椅上過夜;曾在尖沙咀的街角,看見佝僂脊背的老人冒雨守着修鞋攤;也曾心驚膽戰走過跑馬地的地下通道,兩側躺滿了流浪者,通道瀰漫着尿臊味。通道之上,馬場的包廂裏香氛氤氳,女人們頭戴樣式浮誇的英式帽子或花飾,男人西裝革履,悠閒地飲酒品茶觀馬。

這個城市的富貴到什麼程度,無法想像;這個城市的窮苦到什麼地步,超乎想像。

日前到土瓜灣老社區,這裏街道老舊,五六十年樓齡的老樓比比皆是。七十八歲的好姐無兒無女,一人獨居公屋。公屋頂多三十平方米,住了三十年。滿屋的陳設也停留在八十年代,笨重的老電視機、簡陋的老餐桌,牆皮泛黃斑駁,雜物從地板堆到房頂,沒有一件像樣東西。好姐有腰腿痛等老年病,走路不便,醫生勸她做手術,但公立醫院排隊輪候時間太長,私家醫生又太貴,她覺得自己年紀大了就不做了,只要能動就行了。病痛難受時要麼自己扛一扛,或者憑政府每年發的五千元長者醫療券,到偶爾來社區的流動中醫車做針灸,一次一百蚊。她的經濟來源主要靠每月領取綜援三千八百多元,公屋月租四百多港元。早中餐一般去老年中心吃,省錢。有事時義工會來幫忙。好姐淳樸善良,頻頻說「有公屋住,開心知足感恩」「自己沒有要求,平安就好。」唯一的希望是「後生仔不要搞事」。

住過渡性房屋的張先生出生在香港,一歲時隨父親返內地,在一個直轄市長大生活就業,一九九三年返港定居,老伴芬姐原來在大學工作,一九九五年辭職也來到香港。夫婦來港後在小學做校工十九年,現均已退休。獨子住深井,從事裝修行業。來港快三十年了,老兩口至今沒有一套自己名下的住房。過去住學校宿舍,現在年逾七旬,仍在輪候公屋。這套過渡性房屋沒有電梯,一個客廳兩間卧室卻是兩家人合住。十一平方米的卧室是老夫婦的,月租一千三百四十港元;九平方米的小屋住另外一戶。房子到年底期滿,眼看就差兩個月了,下一步將安置哪裏?仍是未知數。一旦住房合同到期,輪換公屋申請還沒批下來,就得自己租短期房,或者把東西存倉儲,暫住廉價酒店,這對他們來講是筆不小的開支。並且短期房難找,簽長期合同又擔心公屋輪候到了,造成租金浪費。現在張先生每天去郵箱查看有沒有房屋署的信函,每天都是空手而歸。

若他們仍生活在內地大城市,以芬姐的大學教職,一套百十平方米的房子不成問題;退休金用來頤養天年更不成問題;兒子上大學有個體面的工作體面的生活,也不成問題。

住劏房的秋鳳今年四十歲,二十二歲時從廣東雲浮嫁過來,如今全職在家帶年幼的子女。家庭經濟來源主要靠丈夫一人做裝修散工,受疫情影響,有時一個月只有幾天開工,生活拮据。這套房被劏成了三間,住了三戶七人。她一家四口住的不到二十平米,月租五千港元。另外兩間劏房面積更小,廁所是沒有窗戶的「黑廁」,樓下餐廳的油煙經常排上來,空氣很差。她嘆着氣說「太壓抑了」,自己要是留在廣東,住的地方比這裏大得多。前幾天一家人終於申請到了公屋,正在翻新等入住通知。這還是在兒子女兒出生後有加分,排序從頭來過,好不容易才申請到的。「我住劏房十年,輪候了十八年才等到這個公屋」,說這番話時,秋鳳臉上仍然沒有一絲輕鬆欣喜。她八歲的兒子躲在裏間小床上寫作業,三歲的小女兒活潑漂亮,拉着我們的手看她的小玩具,眼睛像月牙般笑彎彎的。

一街之隔有在建的新樓盤,隔壁是嶄新的酒店,漂亮氣派,當然都是大商家開發的地產。那邊是香港,這邊也是香港。然而,那邊的光鮮不屬於這邊的人們,這邊的慘淡也不屬於那邊的關注。在這個地方,抬頭可見大都會的丰采;低頭隨處俯拾哀哀民生。此一眼繁華快意,彼一眼辛酸不堪。同一時空下,兩個完全不同的平行世界。

民生即民意民心,民生大過天,湯湯勢如水,可載舟亦可覆舟。看似微如塵埃,卻是為政治理大事。這一個個愁容,一聲聲嘆息,一幕幕日常,夜聽蕭竹,枝葉關情,誰能安卧?豈能安卧?