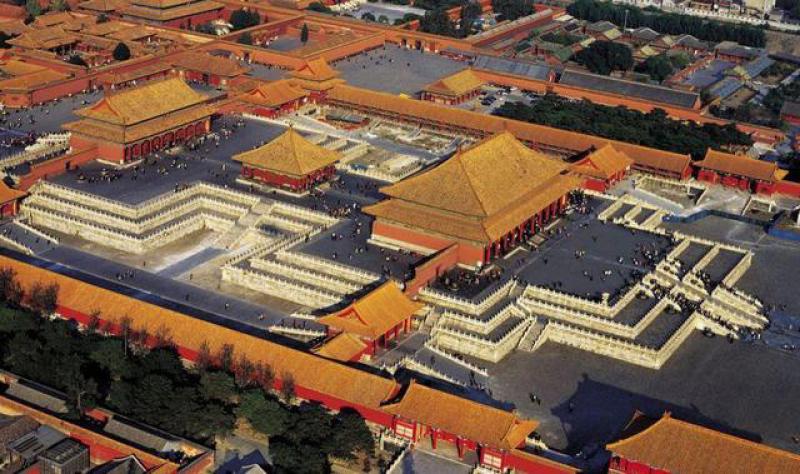

圖:三大殿區域是紫禁城的核心\資料圖片

(三)

「治朝」是君王日常朝會治事、處理諸臣奏章的地方。午門內是「治朝」,進入午門,就進入宮殿第一個巨型的廣場—太和門廣場(皇家廣場其實都是一個巨大的庭院),預示着一個莊嚴場合的出現。正面(北面)橫卧一個大型建築,是進入三大殿之前的最後一道門—奉天門(太和門)。

明朝廢除了宰相制度,讓皇帝不得不親自處理大量的政務。自朱棣始,明朝的皇帝就每天清晨在奉天門(太和門)聽政〔御門聽政是明太祖朱元璋創下的規制,因為明朝取消了宰相職位,本由宰相承擔的政事就落到皇帝身上。北京紫禁城自明成祖朱棣開始,每天早上御門聽政。〕,稱:「御門聽政」。這巨大的庭院,也成為王朝議政的大會堂。每當皇帝在御座上坐定,一名內使(宦官)就會手捧香爐,走到皇帝面前,香爐上鏤刻着山河圖案,內使將香爐放在御座前的黃案上,奏曰:「安定了。」聽政於是開始。

太和門廣場東西各有一道門,東為協和門(明代稱左順門,古代建築中的左右,皆以面南而論),西為熙和門(明代稱右順門)。出左順門往東,是文華殿宮區和內閣辦公地,因此每當早朝之後,皇帝經常會到左順門或者右順門,與一二重臣繼續商討政事。有一次朱棣在這裏右順門的便殿裏批讀奏章,桌上金獅鎮紙被推擠在奏本旁邊,搖搖欲墜,一位大臣眼疾手快,墜落之前將它扶住。朱棣見景生情,說:「器皿雖小,置於危處則危,置於安處則安。天下猶如一件大器,豈能置之於危處?更須處於安定之地。天下雖安,不可忘危。」說罷,神色愴然。

進入太和門,是三大殿區域,那裏是紫禁城的核心,也是帝國的政治核心,是真正的金鑾寶殿,也是「燕朝」的所在。在古代,「宮」和「殿」的意思並不一樣,紫禁城的布局是前殿後寢,即前半部(南部)是外朝(殿),是皇帝的辦公區;後半部(北部)是內廷(宮),是皇帝及后妃宮眷的生活區。宮與殿的分界線,就是保和殿以北的乾清門,那裏也是紫禁城中軸線南北距離的中間點。奏章、物品的傳遞,都要在此中轉,各種「快遞」在這裏集中,因此幾百年間,這裏都是紫禁城內最重要的物流集散地。

午門只有在舉行大典和重大朝見時才能開啟,朝廷百官平日上朝,一般從東華門進入紫禁城(西華門因為直通西苑,內監司事人員常從這裏出入)。因此,東華門和西華門這兩座東西對稱的宮門,並不開在東西兩側城牆的正中,否則就可以直通內廷,妨礙皇帝的「私生活」。所以,為了維護內廷的私密性,也為上朝方便,東華門和西華門都開在東西兩側城牆偏南、距離南垣角樓一百多米的地方。形制也低於午門,正面呈平面矩形,紅色城台,白玉須彌座,當中闢三座券門,城樓面闊五間,進深三間,門外馬碑石,至今仍在。

「清初四王」之一的著名畫家王翬等領銜主繪的《康熙南巡圖》卷,記錄了康熙二十八年(公元一六八九年)正月初八,康熙皇帝第二次南巡的全過程,共十二卷,從離開紫禁城畫起,畫遍沿途所經過的山川城池、名勝古蹟,一直畫到回到紫禁城。轉了一圈,又回到原地,好似畫了一個完美的句號,嚴絲合縫。

從《康熙南巡圖》卷第十二卷上,可以清晰地看到天安門、端門、午門、太和門這「五門」中的四道門,看到護衛隨從列隊縱馬穿過天安門、端門,在端門和午門之間的巨大廣場上,囟薄儀仗、王公大臣列隊如儀,等候天子回來。只是在畫的終結處,太和殿被「虛化」了,若隱若現,似有還無,其實在那時,太和殿並不存在,它在十年前又被燒毀了,六年後的康熙三十四年(公元一六九六年),才重建完成,因此,在《康熙南巡圖》卷的末端,我們看到的是一片雲,還有屋頂的一角,讓人想起宋徽宗的《瑞鶴圖》。

在清代,自康熙始,御門聽政的地點改在乾清門,皇帝每天上下班的交通距離卻大為縮短,收縮到後廷的門口,「燕朝」也退至乾清門內。

在長達半個世紀的歲月裏,康熙皇帝每天準時出現在乾清門。上朝的時間,春夏兩季一般在卯正(早晨六點),秋冬兩季一般靈辰初(早晨七點),上朝的大臣,則要提前在門前廣場上站好,因此常常是摸黑入宮(尤其在冬天)。後來照顧到大臣(因為大臣要提前兩三個小時到宮門外等候),朝廷的作息時間改為春夏辰初三刻(約七點四十五分)、秋冬辰正三刻(約八點四十五分)開始早朝。有大學士奏請,早朝可以每三四日一次,不必天天舉行,康熙回答:「朕聽政三十餘年,已成常規,不日上御門理事,即竟不安;若隔三四日,恐漸至倦怠,不能始終如一矣。」人都是有惰性的,所以康熙才不敢耽於安逸,嚴格要求自己,每天凌晨不到四點就會起床,「未明求衣、坐以待旦」。

康熙說:「(朕)無他欲,惟願天下治安,民生樂業,共享太平之福而已。」

身為創業之帝,他深知這江山得來不易,你怠慢了天下,天下就會怠慢你。

(未完待續)