尼 三

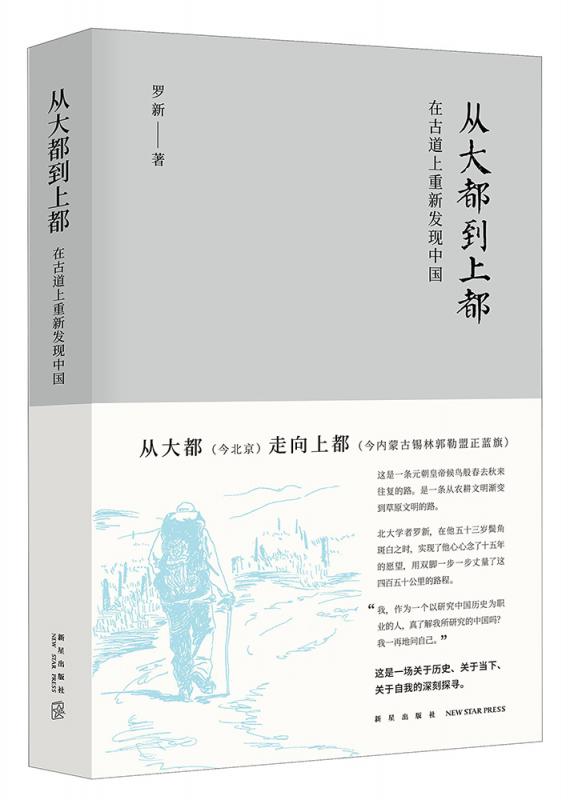

《從大都到上都:在古道上重新發現中國》是北京大學教授、中古史和民族史專家羅新先生的新書。近二十年前,互聯網還不似今天這麼發達,內地讀者已經在一些網絡論壇上領略過羅新的學識和文采。但是,他從專業或半專業的圈子進入大眾的視線,或許還是因為這本新出的《從大都到上都》。這確實是一本「實力圈粉」的好書。

我以為,這本書令人感興趣,與其由於充滿人文精神的脫俗寫法有關,但更重要的還在於符合這些年來「重新認識中國」的文化思潮。在書中,羅新提出了一個問題:我,作為一個以研究中國歷史為職業的人,真了解我所研究的中國嗎?在我看來,這個深沉的問題是提給他自己的,也是提給當代學界的。對這個問題的探究,成為本書的主要脈絡。

用「腳」思考這片土地

書名中的「大都」和「上都」,都是元代的城市。大都在今天的北京;上都位於今內蒙古錫林郭勒正藍旗。元代有兩都巡幸的制度,兩地之間共有四條道路,供普通人行走的兩條是「驛路」,專為皇帝巡幸所開的兩條道路是「輦路」,往返各走一條,從大都至上都走東道,由上都至大都走西道。輦路上有「捺缽」,也就是皇帝巡幸途中宿頓之所。驛路行者多,留下的記錄也多。輦路禁止普通人走,扈從之人「皆國族大臣及環衛有執事者」,文臣極少,留下的記錄也就很少。後世學者可引證的只有監察御史周伯琦的《扈從集》這樣珍貴的史料,造成今人對輦路的細節認識不多,這也是羅新決心從大都步行前往上都的原因之一。本書的開頭,羅新詳細地寫到了上都的金蓮花,這些被古人反覆詠嘆過的花兒,「上午看還包着花蕾,下午全都綻放,原野上金光耀眼,在湛藍的天空下格外明亮。」他還說:「就如同去撒馬爾罕和布哈拉,現在我懷着同樣的心情,要去金蓮川了。」

他從北京啟程,沿着古代輦路北行,徒步穿越北京、河北的重疊山谷,進入內蒙古草原,在田壟與山谷間跋涉,一步一步走完了從大都健德門到上都明德門的四百五十公里路程,完成了人生的一個夙願。到達上都明德門後,回首十五天來走過的四百五十公里路程,羅新說,元人「人生的相當一部分都在路上。今人或許因此為他們遺憾,不過或許正是慢速移動使他們得以更多地同時浸潤在自然和社會中,與時代、與大地建立起更豐富、更深刻、更富意義的關聯。」

對於歷史學家羅新而言,大都、上都以及那個逝去的時空,本屬他的研究對象。這個對象原來只在紙上,現在他卻置身其中。研究者走到了研究對象中,對社會學家或人類學家或許司空見慣,在史學家中卻不多見。當然,近幾十年來重走歷史路線的嘗試並不少,除了本書中提到的一九八四至八六年間徒步考察萬里長城的第一人劉宇田,還有一九八三年美國作家哈里森.索爾茲伯里重走長征路,寫出了《長征——前所未聞的故事》;一九八四年《經濟日報》媒體人羅開富以三百六十八天時間徒步重走長征路,也引起了轟動。在史學領域,二十年前北大教授陳平原曾帶着學生,重走一九一九年五月四日北大學生的遊行路線。他們一直走到趙家樓,發現趙家樓裏有人,還推開門進去聊天。這一次考察後來也寫成了很有價值的書。不過,五四運動或長征去今皆不足百年,而元順帝最後一次從大都前往上都,也是七百多年前的事兒了。歲月的長時間沖刷,無疑使從大都到上都這條路線的面貌更不可捕捉,也使這篇走向金蓮川的文章更加難做。

山川都帶「字幕組」

在本書的最後一節中,羅新坦承,在專業研究的意義,此行並沒有獲得可以算作科研成果的新發現。這是他的謙辭。我讀完此書感覺受益良多。

這或許是因為羅新在書中提出的理念。他說,「對於我這樣的學院派知識分子來說,儘管我們總在『研究』中國,但早已習慣了遠離山野,遠離街巷,遠離建築工地,遠離滿身髒污的勞作人群。我們只是在圖書館、在書頁和數字裏研究所謂的中國和中國社會。……對於許許多多層面的現實中國和中國社會來說,我們這些象牙塔裏的研究者很大程度上只是旅遊者,只是觀光客。」「我希望自己也實現從旅遊者向旅行者的轉變,並且,我更希望這一轉變是單向的、不可逆的。」

這裏所說的「旅行者」,按照羅新的理解,不是到一個地方獵奇或短暫觀光的人,也不是高高在上的遊覽者,而是背負行囊汗流浹背的過路人,是需要而且一定會得到同情的遠行客。今日的中國早非元代之情狀,從大都到上都這條古道原本是皇帝坐在大象上走的「輦道」,今天卻已被縱橫蜿蜒的高速路與立交橋取代,周遭風物也完全不同,一般旅客所能做的只能是在這面目全非的「古道」上感受現實的中國,然而羅新是一位歷史學家,用網絡上的話說:「跟着羅老師去旅行,山川都帶字幕組」,他不僅勾勒當下,而且連綴過往,神遊天外、思接千載。書中有很多這樣興味十足的文字:「走進這個深槽山口,立即有清涼的風從山那邊吹過來,一種難以形容的舒爽掠過全身。向山下看,背陰的西側山谷松林深密,與向陽的東側山谷的稀疏草木形成鮮明對照。忽然想,當年侍從元帝北巡的文武官兵們,走出這個又窄又長的山谷,費勁力氣終於來到紅沙梁山口時,大概也會有同樣的涼風拂過汗涔涔的額頭吧?當他們看到山口另一側的黑松林時,也一定和我們此刻一樣,感到一種如釋重負般的愉悅。當然,路還很長,太陽也漸漸移到我們的頭頂上。不過,即使對於走遠路的人來說,每涉過一條大河,每走出一個峽谷,每越過一個山口,都會有里程碑式的成就來為你注入動力。」顯然,在這次用「腳」思考的治學中,作者是把所思所感融入了眼前的世界,實現了古今相融的通達。

文字輕快而雋永

本書給人的啟發還在於它的寫法。當下學術文章的主流是論文,作為現代學術體制流水線的產物,其弊端常受人詬病。確實,它們像快餐店出售的漢堡,量足頂餓,填飽肚子完全勝任卻無滋味可言。有的學者刻意遠離「論文體」,卻無意或有意地把治學應有的邏輯與嚴謹也一併拋開,文字輕薄怪誕,立論偏頗險峭,以隨意為個性,甚至把拾人牙慧當作開山立派,這就更不可取。《從大都到上都》一掃流風,以輕快而雋永的文字,傳遞出直指史學最深邃處的哲思。比如書中說,通常我們以為未來是開放的、流動的、不確定的,因而也是無法確估的。我們也相信,過去是已經發生的,確定的,唯一的,不可更改的。但試圖重建過去時,卻會發現「真相的確定性和唯一性幾乎是無法實現的。」「大概歷史學的基礎並不是對真相的信念與熱情,相反,卻是承認真相的不確定性、流動性和開放性。」這些思想性的論述保證了本書的學術品質。同時,它又把作者的讀書札記、治學心得、人生閱歷,以及從朋友那裏聽來的故事、消息等,恰到好處地嵌在這趟行程串起的線索之中,深得傳統知識分子筆記體著述之神髓。正因為如此,書中那些看似不經意插入的「閒篇」,比如企業家同伴說到的辦公司創業之難、企業稅負之重,沿途發現的河流、水渠的乾涸,土地沙化等自然生態變遷,包括就此引發出的滄海桑田之感,也足以讓人掩卷深思。

閱讀《從大都到上都》,除了津津有味地看羅新給山川配的「字幕」外,更能讀到通透的學術見解。最典型的例子是長城兩邊民族關係的分析。羅新認為,從根本上來說,區分生番熟番的標準是政治而不是文化。「熟番就是已進入王朝政治秩序的生番,雖然來自生番,卻不再如生番那樣獨立於王朝的政治秩序之外。」而任何王朝的統治邊界並不一定十分清晰:「在歷史上的幾乎任何時期,邊境地區通常存在一個寬窄不等的、模模糊糊的灰色地帶,熟夷就是這個灰色地帶。」當某些草原部落遭受其他部落欺凌壓迫時,他們會選擇投靠南邊的中原王朝,接受經濟資助和軍事支持,付出的代價是放棄獨立地位,在政治上接受明王朝的政令。但是,當邊疆軍事對抗緩和了,甚至對抗雙方達成「和平」了,熟夷對明王朝的邊防價值就會減弱,明王朝的賞賜或資助也就不那麼準時足量了。這時熟夷又會發生搖擺,重新回到北方陣營,從熟返生。

正是基於這樣的洞見,羅新對歷史事件有燭幽抉隱的分析。比如,怎麼看待一五七一年的隆慶和議。魏源在《聖武記》說,隆慶和議「不獨明塞息五十年之烽燧,且為本朝開二百年之太平。」然而,對這個被認為廣受明蒙各階層歡迎的和平局面,羅新卻指出並不是對長城地帶所有人都有利。在和平的局面下,此前依附於明朝的熟夷感到自己在邊防上的重要性下降,朝廷發放的賞賜出現了拖欠和延遲。更重要的是他們的放牧經濟遭到了麻煩。因為邊境和平,士卒無事就在將官鼓勵下開墾種地,這就侵佔了熟夷此前放牧的地方。所以,當逃奔蒙古的史二官被明朝派來的人追問時,他回答道:「我亡,以內地多耕種,吾無所牧業。且麻將軍不食我月米,已兩月矣。不去,將安待乎?」可見,這時一種更符合歷史複雜性的分析。又如明蒙互市,有些人認為蒙古不能提供明朝沒有的物資,明朝並不能從中得到什麼好處。羅新則舉出「馬尾」一例說明這種看法不符合事實。明成化年間,有一種被稱為「馬尾裙」的來自朝鮮的服裝樣式在北京流行。也就是用馬尾織成裙子,繫於腰間,襯在外衣之內,使腹部以下的外衣向外膨脹。但是原材料馬尾並不容易獲得,以至於有些人偷拔軍營中軍馬的尾巴。江南還流行過馬尾帽,也在增加馬尾的需求。馬尾也就成為蒙古向中原輸送的大宗物品。

這些看似細小問題的考察,深化了關鍵性概念或觀念的看法,比如,羅新提出「所謂民族,無論是現代民族國家框架下的民族,還是前近代的族群,其本質都是政治體,其邊界從來都是流動和開放的。正是在這個意義上,有些研究者至今還以為各民族是某種生物學上可以彼此區別開來的人群,真是離題萬里。」在這裏,本書的現實性又一次閃爍出了它獨特的光芒。