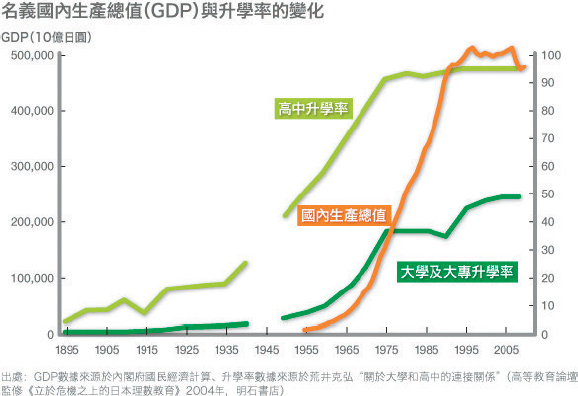

圖:日本戰後經濟起飛,國民生產總值節節上升,但八十年代中開始「寬鬆教育」的改革,經濟即停滯不前

亞洲區的教育制度一向是考試主導,學生畢業後投入職場表現的效率良好,造就了經濟長足發展;歐美各國雖然號稱工業大國,經濟增長卻長期瞠乎其後,近年來更在衰退邊緣掙扎。究其原因,國家的社會制度福利太好,使國人不思進取也可以衣食無憂,有以致之;另一方面東西方教育取向不同,也是另一個重要原因,歐美基礎教育比較寬鬆,崇尚青少年自由發展潛能,不重視學生的成績,也由於生活比較富裕,孩子們都滿足於現狀,失去了為將來而努力學習的目標;筆者上世紀九十年代中,在多倫多的快餐店付帳20加元時,年輕的店員依賴收銀機,竟找續20多元給我,反映基礎教育在提升基本計算能力的失誤。

反觀亞洲各地基礎教育都是考試主導,上世紀六十年代日本一試定生死的高中考試,各大學的入學試試題艱深,內地的高考、台灣的聯考、香港的會考和大學入學試都令各地學子疲於奔命,但卻為各地社會培養了一些精英分子,也為社會預備了雄厚的人力資本,使上世紀東亞經濟長足進步。

民主社會上每種制度不論效率如何優良,一定有反對的聲音,日本考試主導的基礎教育在八十年代中備受非議,結果由要求嚴格走向寬鬆,跟隨歐美路線,例如數學計算圓周率方面,將計算圓周率普遍使用的3.14,一律改成三,認為有兩位小數點,會給學生帶來負擔,故簡略成三就可以了,務求減省學生的學業壓力。

把基礎教育由嚴謹的昭和年代至寬鬆的平成時代,學習大綱把學生必須掌握的學習內容減少了三成,原本每周六日的學習也減為五日,目的是為了讓學校、社區和家庭在周六為學生開展各種活動,激發他們對生活的熱情。這套改革方案因有為學生減壓的目的,被普遍稱為「寬鬆教育」。日本實施「寬鬆教育」之後帶來的弊病:年輕人學歷低下、閱讀量不足、意欲衰退、能力萎縮,不再擁有對於學問的追求與敬畏等。

推行的結果令日本基礎教育成效迅速下降,「3+2×4」這樣的混合加減乘除的算術題,小學六年級學生只有六成會正確回答,而漢字的準確讀音已經跌至不到兩成的危險境界;我們也見證了日本的經濟在上世紀由盛而衰,至今仍然走不出衰退的陰霾。

很多人對香港或內地的教育制度說三道四,提出很多改革的意見,對填鴨式教育口誅筆伐,其實香港教育制度對學生的壓力,已經比上一代減少了不少,現在的學子已經沒有升中試、中三淘汰試,大學的數目和學位比我們的父執輩增加以倍計,我們要以日本的失敗經驗為鑒,不應付出沉重的代價,重複日本失敗的經驗。

香港科學創意學會理事 潘永強