墓室壁畫最早出現于西漢前期,在我國各地發現的墓室壁畫種類繁多。新疆吐魯番的墓室壁畫因特殊的氣候條件得以完好保存,其中吐魯番阿斯塔那古墓作為唐代高昌城居民的公共墓地,所出土的墓室壁畫直觀地向我們展現了當時人們的喪葬觀念、思想意識和審美情趣。1972年發現于吐魯番阿斯塔那第216號墓后室的《六屏式鑒戒圖》,成為了唐朝時期西域受到中原文化薰陶,盛行儒家思想,認同中原文化的有力見證。

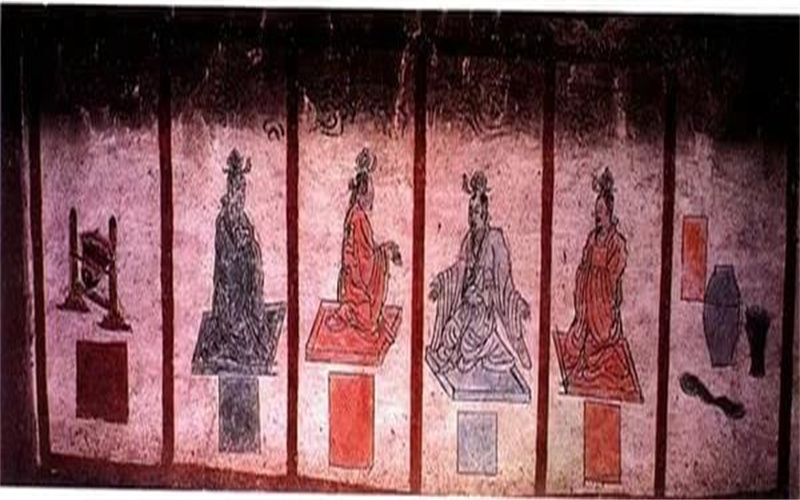

六屏式鑒戒圖,全長4米,高度為1.54米,時代為唐代。這是一幅將倫理說教融于書畫的六屏式墓室壁畫,畫面中用深紅色的闊筆分隔出六個屏框,每屏都繪有圖案,或人或物。圖中的男子都身着闊袖長袍,頭戴花形冠。自左向右依次繪有欹器、玉人、金人、石人、木人,以及撲滿、生芻(青草)和素絲。

左邊第一屏繪有一個倒置的鍾形容器,名為欹器。欹器原本為古代灌溉所用的器物,在沒有盛水前會微微向前傾斜,灌入中量的水后,罐身就會直立起來,而當水灌滿時,罐口又會一下子傾覆下去,將水倒出。關于欹器最早的記載,可見于《荀子·宥坐》篇;孔子帶領弟子參觀周廟時,看到一件汲水的器物,孔子說:「我聽說這種器物,水滿了就要傾覆,沒有水了就會偏斜,只有適中才不偏不倚。」子路問孔子:「有什么辦法可以保持盈滿呢?」孔子說:「保持盈滿的辦法只能是謙而又謙。」魯國之君把這容器放在宗廟中作為「座右銘」,目的在於提醒自己,萬事都要採取中庸之道,適可而止,切不可過分,慎防「滿而覆」。因此,第一幅畫中的欹器就是告誡人們,做人要謙虛,不能自滿。

第二屏繪有一名身穿綠衣的男子,胸前寫有「玉人」二字,袖手端坐于方席上;「玉人」與儒家「比德于玉」有關,《禮記·聘義》中孔子曰:「君子比德于玉焉,溫潤而澤仁也。」儒家把玉質的溫潤、色澤的靈動與人們的高貴品德相類比。第二幅畫告訴人們,做人要品德高尚,冰清玉潔。

第三屏繪出背上寫有「金人」二字的男子,他身穿橘黃色衣服,口纏布條,坐于方席上,雙手托物似送于人。據《說苑·敬慎》記載,孔子在參觀周王祭先祖的太廟時,看到台階右側立着一個銅人,嘴上貼着三道封條,在銅人的背後刻着一行字:「古之慎言人也」。意思是:古人雲,人說話要謹慎,話多則失言多。此後孔子在教誨弟子時,總是強調「君子訥于言而敏于行」。這幅畫就是諭勸人們要學會「三緘其口」和「慎言」來處世。

第四屏繪有胸前寫着「石人」二字的藍衣男子,端坐席上,作張口辯論狀;「石人」也是周廟階下的雕像,與「金人」的位置相對,所表達的意思,應是蘊含了儒家積極入世、有所作為的思想。儒家強調入世有為 ,要積極地為濟世救民而有所作為,把「學而優則仕」當作基本原則 ,要敢作敢為。

第五屏繪的是橘衣男子,正襟危坐于席上,胸前沒有任何文字,閉目沉思。有說法稱為「木人」和老者,也有學者認為他似一個「聖人」的形象,結合之前的幾幅畫來看,當一個人謙虛、具備「玉」一樣的品德、謹言慎行、有所作為,就能成為「聖人」,這也許就是第五幅圖畫的寓意。

最後一幅畫中繪有一束生芻、素絲和一個撲滿。生芻即青草,它與玉一樣,都是用來表征人的品德。素絲即白絲,在古代是地位、身份的象徵。撲滿,為古代用來存錢的瓦器,是財富的象徵。據《西京雜記》記載,漢武帝時,官至丞相的公孫弘初為賢良時,朋友鄒長倩送他這三樣東西,望其以此為戒。生芻一束告誡其擇主而事,去惡就賢,不以待遇厚薄作為去留標準;素絲一卷比喻自少至多,自微至漸的道理,勸其立功行事,要從小處着手,積小成大,勿因善小功微而不屑為之;撲滿有入口而無出口,蓄滿錢后即被打破摔碎,告誡其當官的要清廉,不可聚斂無度,否則就會像撲滿的下場一樣。

唐代的墓室壁畫甚至有着嚴格的等級制度。墓室壁畫不僅是一種裝飾,更是一種直觀的史料。繪有鑒戒圖的216號墓有長長的墓道,出土有彩繪木俑、胡人泥俑、十二生肖俑和鎮墓獸和文書,墓室的壁畫題材和內容往往與墓主人的身份、地位有密切的聯繫,以此推斷,216號墓主人應是一位道德高尚、自勵情操的尊貴之人。他所崇尚的處世的原則和理想追求通過壁畫永久傳世,折射出墓主人崇尚、喜愛儒家文化的價值取向,這是當時西域民族融合、多元文化並存的直接反映。

從這幅鑒戒圖中,我們可以看出,唐朝時期,儘管佛教、道教在那個時代很活躍,但儒家思想仍是那個時代的主流思想。吐魯番阿斯塔那216號這座唐墓的壁畫正是那個時代唐人的精神追求和他們內心的企盼。它不僅是一種喪葬藝術,更是難得的史料,是古西域民族融合、多元文化並存現象的有力見證。同時我們不難發現,儒家思想對于今天的我們仍然有着非常深刻的啟迪作用。

京公网安备11010502037337号

京公网安备11010502037337号