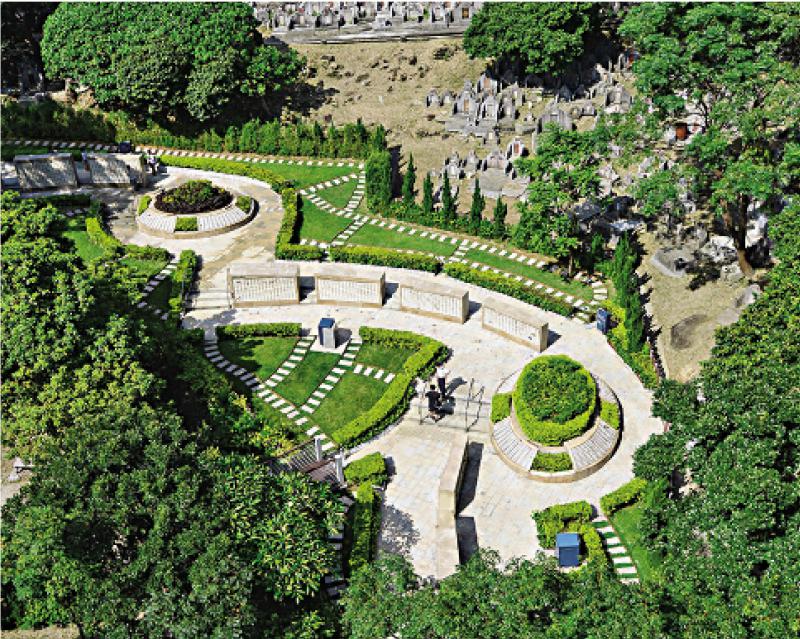

圖:紀念花園內會豎立紀念碑牆,供市民紀念先人使用

慎終追遠,是中國人的傳統。每逢清明及重陽節,大批孝子賢孫前往拜祭祖先。然而,近年愈來愈多人重視環保,加上香港土地短缺,以及人口結構變化,預計香港死亡人數在未來二十年會持續上升,導致骨灰龕位需求甚大,不少人開始考慮改為綠色殯葬,讓身體擁抱自然,減少耗費殯葬資源。事實上,特區政府近年致力推廣綠色殯葬,鼓勵市民在紀念花園或海上撒放先人骨灰。資料顯示,食物環境衛生署在2015年處理逾4000宗綠色殯葬,佔全港死亡總人數約8.7%,較2010年約佔4.6%,明顯上升。

在1980年代以前,以土葬方式處理先人遺體是主流做法,當時政府大力推廣火化遺體方法,以解決墓地不足問題,經過數十年公眾教育,社會逐漸意識到火葬優點。現時,土葬和火葬分別佔每年死亡人數的約7%和91%。為了應對市民對處理骨灰的設施和服務的長遠需要,政府近年致力推廣綠色殯葬,希望可逐步改變傳統觀念和文化,鼓勵市民採用更環保及可持續推行的方式處理先人骨灰。

三指定地點撒放骨灰

綠色殯葬(Green Burial)是鼓勵以環保、簡約和可持續的方式舉行殯葬的觀念,一般在遺體火化後,將骨灰埋入泥土或撒放水域,既能讓遺體直接回歸大自然,亦較傳統殯葬方式佔用較少土地和減少耗用棺木等殯葬用品的資源。目前市民可申請自行安排船隻或使用食環署提供的免費渡船服務前往塔門以東、東龍洲以東及西博寮海峽以南的海域三個指定地點。自2014年起,食環署亦在清明和重陽節前後,安排免費渡輪,讓家屬前往撒灰的海域悼念先人,渡輪上有專業禮儀師,協助家屬親友進行悼念儀式,家屬可向海上撒花,也可以不同宗教方式悼念。

至於在紀念花園撒放骨灰,每個紀念花園內均豎立紀念碑牆,供欲鑲嵌先人紀念牌匾的市民使用,這些紀念花園提供約29500個紀念匾位,由2001年至2016年3月底,共有15327個喪親家庭申請在這些紀念花園撒放先人骨灰。此外,政府於2010年6月起設立「無盡思念」(www.memorial.gov.hk)網上追思平台,市民可免費為先人設立紀念網頁,並隨時隨地在網上追思悼念逝去的摯愛親友。截至2016年3月31日,網站已有約7500名使用者和約8400個紀念網頁。

內地城市津貼海上撒灰

移風易俗需時,為讓市民更接納綠色殯葬,政府近年增撥資源推動綠色殯葬,包括通過展覽、公眾研討會、講座等向市民推廣,並計劃提升現有綠色殯葬設施和服務,興建面積較大的紀念花園,如新鑽石山紀念花園和設有西式和中式紀念花園的和合石橋頭路靈灰安置所第五期。至於在內地一些城市如上海、廣州及北京,當地的市政當局會提供現金補貼,鼓勵家屬把先人骨灰撒海。廣州市民政部在2013年起實行了一個為期五年的先行計劃,向每位把骨灰撒海的申請人提供免費渡輪服務外,亦提供1000元人民幣現金津貼。北京市民政局從2009年起亦已實行補貼政策,推廣海上撒灰。從2014年3月起,資助金額已從2000元人民幣,調高至4000元人民幣。不過,綠色殯葬能否獲接受成為社會常態,看來仍需視乎先人生前意願以及家屬取向。