尼 三

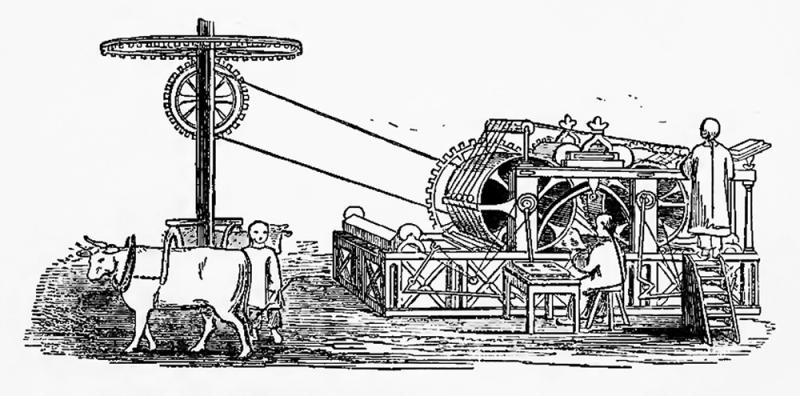

圖:中國的聖經印製

對於普通讀者而言,《鑄以代刻:十九世紀中文印刷變局》這本書或許有些「顛覆性」。書是講印刷的,而印刷術是中國古代四大發明之一,對人類文明進程產生了重大影響。宋代畢昇在十一世紀首先發明了泥活字印刷術,其實當時並沒有得到普遍運用。書中指出,直到十九世紀初,中國主流的印刷技術還是雕版而不是活字。傳教士把西方活字印刷術引介來華,才令此技術逐漸被廣泛運用,並導致中國圖書文化各個方面都發生了改變。

《鑄以代刻:十九世紀中文印刷變局》作者蘇精是英國倫敦大學圖書館系哲學博士,台灣雲林科技大學漢學資料整理研究所教授,在來華傳教士、藏書史等領域著書頗豐,成就卓著。《鑄以代刻》是從第一位來華的基督教傳教士馬禮遜(Robert Morrison)開始描述這場變局的。馬禮遜來華初期也以木刻法印刷自己的譯著,後來他感到「中文木刻很不適合用於傳播即時出版而日常的出版品」,也改變了過去堅持聖經必須木刻才莊重的觀念,轉而宣導用西式活字印刷中文。從此,經過差不多一百年的時光,活字印刷術在中國才取得了主流地位。

從畢昇到馬禮遜

蘇精把這個歷史過程分為三個時期。第一,討論與嘗試時期。從基督教傳教士來華到鴉片戰爭前,傳教士在廣州、澳門及東南亞各地嘗試各種印刷中文的方式,也比較了各種方式的優缺點與可行性。第二,準備與奠基時期。自鴉片戰爭到同治朝大約三十年間,西式活字進入實用階段,而且引起了迫切需要學習西方長技的中國人的注意,有些官員和士紳購買活字與印刷機並開始使用,西式活字印刷奠定了在華傳播的基礎。第一位購買英華書院活字的顧客,是太平天國的干王洪仁玕。

這位對西方頗有了解的干王寫信給英華書院負責印務的黃勝,表示要購買一台印刷機和大小兩副活字,但或許因為局勢變化的原因,這筆生意沒有成交。真正購買了英華書院活字的,其實是時任廣東巡撫的郭嵩燾的兒子。後來的顧客隊伍擴大,還包括了上海道台丁日昌和總稅務司赫德。對此,執掌英華書院的理雅各(James Legge)說:「這顯示中國人正屈服於加諸他們的外國知識和實務的壓力,這也證明我們的傳教工作展現的影響力,即使不是直接的性質,但其效果會更為有利而廣泛,在未來的中國,依照我們西方模式運作的印刷所,將扮演一個重要的角色,這是台約爾(Samuel Dyer)的積極進取帶來的結果。」台約爾也是一位傳教士,正是他完善了中文活字。第三,發展與本土化時期。從同光之際到戊戌變法,局勢的變化刺激了知識分子對資訊的渴求和發言的欲望,這給西式中文活字提供了發展的機遇。到十九世紀末,西式活字明顯取代木刻成為中文印刷的主要方法。蘇精指出,第二和第三時期的分界點是1873年英華書院被出售給中華印務局。

《鑄以代刻》的研究重點在第二個時期,其敘述基本以印刷機構為單元,中國接受西式活字的歷史過程則包含其中。誠然,印刷機構及其主事者是這場轉變的主導者,書中論及的機構又可分為英國倫敦會和美國長老會這兩大「派系」,前者如英國東印度公司的澳門印刷所、巴達維亞印刷所、墨海書館以及香港英華書院,後者如澳門的華英校書房、寧波華花聖經書房以及上海美華書館。在我看來,這麼寫的好處是避免了歷史進程多線條的蕪雜,且完整地呈現了在這段歷史中發揮關鍵作用的這些印刷機構的全貌,但也給讀者造成了一個挑戰,在閱讀時需自覺留心歷史內在的邏輯,避免沉陷於細節之中。細膩的表述,是這本書的特色之一。不論考證抑或論述,作者均將其建立在檔案之上,如鄒振環的書評所言:「《鑄以代刻》與作者之前所撰寫的所有著作類似,均據第一手數據—傳教士的手稿檔案完成,所不同的是,他將視野範圍從之前倫敦會和美部會的檔案擴大到長老會的手稿檔案,從中抄錄了45萬字的書信內容,透過對大量資料爬梳,發掘了許多鮮為人知的印刷機構的歷史、印工的故事,探討了傳教士的印刷與鑄字工作。」確實,本書論說之嚴謹細膩令人嘆服,符合「有一份材料就說一分話,沒有材料就不說話」之要義,也體現了史家的分寸感,而這也正是治史者最重要的品質。

眼光與範式的轉移

前文提及的鄒振環的書評,名為《中國圖書出版的「典範轉移」》。「典範轉移」也稱「範式轉移」,語出庫恩(Thomas Kuhn)的《科學革命的結構》。鄒氏在此意指從雕版印刷到西式活字是中國圖書出版的一次「典範轉移」,實際上,本書副題中的「變局」二字也帶有這層意思。

應該說,在近代史研究領域,墨海書館並非什麼冷僻的課題,但以往的研究多關注其傳播西學和新知的意義及影響,《鑄以代刻》則重點關注書館的運作機制,包括管理與經費、工匠與技術、產品與作者、流通與影響,以及人事變遷。換言之,這本書啟發人們把關注墨海書館的眼光從「思想史」轉移到「技術史」與「制度史」。顯然,這也具有「範式」變遷的意義。

書中設置了三章來探討墨海書館的興衰,論述的重點則是與墨海書館密切相關的兩個人物,一個是其創立者麥都思,一個是主管印務的偉烈亞力(Alexander Wylie)。為了講明白墨海書館的發展脈絡,作者蘇精在書中還為麥都思在巴達維亞的印刷事業專設了一章。巴達維亞是鴉片戰爭之前倫敦會在東南亞的四個布道站之一,而且是印刷事務最活躍的一處,不僅產品數量大、種數多,而且獨具特色地以木刻、石印和活字三種技術進行生產。當時倫敦會所有對華傳教士中,麥都思又是唯一出身專業印工的人,這也是他主持下的巴達維亞印刷所如此活躍的主要原因。鴉片戰爭之後,中國開放五口通商,東南亞作為對華傳教基地的地位就弱化了。1843年6月,麥都思收拾行囊,帶着印刷機具和工匠,離開巴達維亞,經香港來到上海,拉開了墨海書館的歷史。1846年,書館正式落成。王韜在他的《漫遊隨錄》中這樣描繪這座產生了巨大影響的建築「書樓俱以玻璃作窗牖,光明無纖翳,洵屬琉璃世界;字架東西排列,位置悉依字典,不容紊亂分毫。」

偉烈亞力作為西學早期在華傳播史上的重要角色,學界對他的研究並不少。但是他與墨海書館的關係挖掘卻不夠。蘇精認為,這與研究者較少參考倫敦會檔案史料有關。為此,他以這些史料為基礎,專章探討了對偉烈亞力非常重要卻經常被研究者忽略的三件事,即偉烈亞力來華的背景與經過,在墨海書館的地位和角色,以及離開墨海書館的原因。

偉烈亞力是個有雄心的木匠,他沒有大學學歷,也沒有受過正式的神學教育,但素有海外傳教的抱負,堅持自學漢語,恰好碰上麥都思希望倫敦會為墨海書館添置滾筒印刷機以及操作機器的印工,就這樣,因緣湊巧的偉烈亞力經過四個月的航行後,於1847年8月26日抵達了上海。墨海書館也由此進入了一個新時期。因為偉烈亞力「帶來的滾筒印刷機使得墨海書館進入機器生產的時代,這同時又是中文傳教書刊以至所有中文印刷出版進入機器生產時代的開端。」

不過,蘇精指出,或許正因為這些緣故,迄今為止這一話題的論述者無一例外地抬高了偉烈亞力在墨海書館期間的地位和角色。而他則根據倫敦會檔案指出,偉烈亞力雖然具有「墨海書館主任」的頭銜,但實際上處於執行層,是在決策層的麥都思領導下的事務性主管。而且,麥都思出身印刷專業,在技術上也比偉烈亞力更內行,正是他通過倫敦會上海站站務委員會決定着印什麼書和如何印。1856年,麥都思返回英國休假,旋即去世。繼任者慕維廉(William Muirhead)一心只想布道,對墨海書館和印刷事物不感興趣,還主動把偉烈亞力送往聖經公會,變成了各宗派傳教士分發聖經事務的協調人。新職務大大提升了偉烈亞力在傳教界的地位和聲望,墨海書館則急劇中落,終於在1866年關閉。讀完這些,讓人對這段歷史頓生「內視」之感。