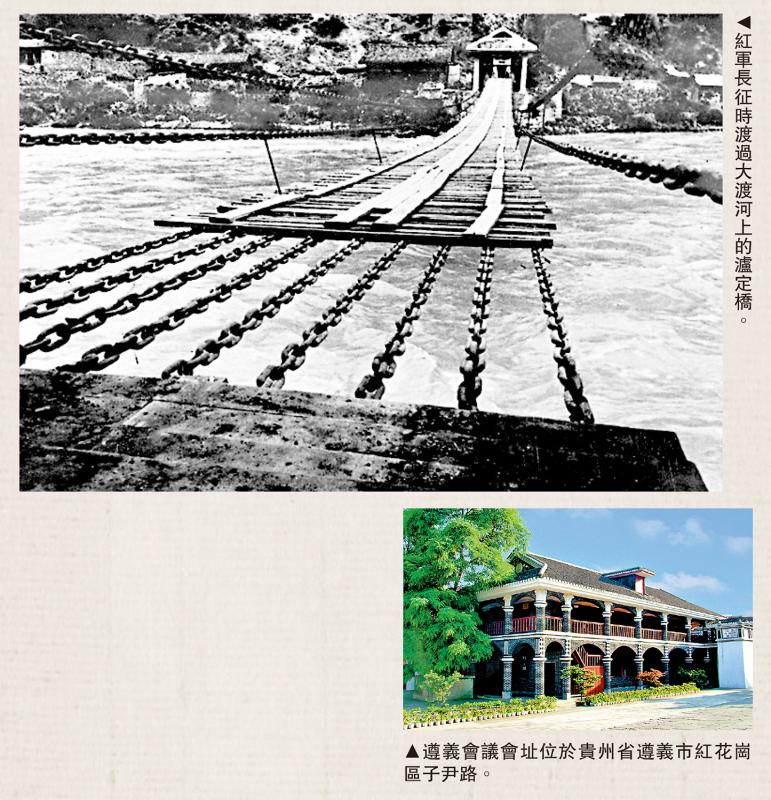

上圖:紅軍長征時渡過大渡河上的瀘定橋。下圖:遵義會議會址位於貴州省遵義市紅花崗區子尹路。

1935年1月,黨中央在貴州遵義召開政治局擴大會議。會議增選毛澤東為中央政治局常委,取消長征前成立的「三人團」。會後不久,中央政治局常委決定由張聞天代替博古在黨內「負總的責任」,毛澤東為周恩來在軍事指揮上的幫助者,後成立由毛澤東、周恩來、王稼祥組成的三人小組,負責全軍的軍事行動。

遵義會議是黨的歷史上一個生死攸關的轉捩點。這次會議在紅軍第五次反「圍剿」失敗和長征初期嚴重受挫的歷史關頭召開,事實上確立了毛澤東在黨中央和紅軍的領導地位,開始確立了以毛澤東為主要代表的馬克思主義正確路線在黨中央的領導地位,開始形成以毛澤東為核心的第一代中央領導集體,開啟了黨獨立自主解決中國革命實際問題的新階段,在最危急關頭挽救了黨、挽救了紅軍、挽救了中國革命。

遵義會議後,中央紅軍在毛澤東等指揮下,根據實際情況的變化,靈活變換作戰方向,迂迴穿插於敵人重兵之間,從1935年1月末到3月下旬,紅軍四渡赤水。3月下旬,南渡烏江,佯攻貴陽。正在貴陽督戰的蔣介石急調滇軍前來增援。滇軍一被調出,紅軍立刻大踏步奔襲雲南,兵鋒直逼昆明。雲南當局急調兵力固守昆明,削弱了金沙江防務。紅軍又突然掉頭向北,於5月上旬渡過金沙江。至此,中央紅軍擺脫幾十萬國民黨軍隊的圍追堵截,粉碎了蔣介石圍殲紅軍於川黔滇邊境的計劃,取得了戰略轉移中具有決定意義的勝利。

二萬五千里 縱橫十一省

中央紅軍渡過金沙江後,繼續北上。進入大涼山彝族聚居區時,總參謀長劉伯承同彝族果基部落首領小葉丹歃血為盟,紅軍順利通過了彝族地區,趕到大渡河南岸的安順場渡口。紅軍一部分由17勇士領頭,強渡成功。大部隊乘敵軍沒有來得及破壞大渡河上游的瀘定橋前,以兩天時間趕完340里行程,直取瀘定橋。以22名戰士組成的突擊隊冒着敵軍密集火力,攀沿橋上鐵索,衝過瀘定橋,中央紅軍勝利渡過了天險大渡河。過河後,中央紅軍又翻越長征途中第一座人跡罕至的大雪山─夾金山。

中央紅軍在懋功地區同紅四方面軍會師後,中央政治局6月在兩河口召開會議,決定紅軍集中主力向北進攻,以創建川陝甘革命根據地。不久,張國燾卻又提出南下四川、西康的方針。8月初,紅一、紅四方面軍混合編成左、右兩路軍北上。毛澤東、張聞天、周恩來等率中央機關和前敵指揮部隨右路軍行動。朱德、張國燾、劉伯承等率紅軍總司令部隨左路軍行動。8月21日,右路軍從毛兒蓋出發,穿越荒無人煙的大草地,等待左路軍前來會合。此時,張國燾自恃槍多勢眾,公然向黨爭權,提出種種藉口,不願北上。9月9日,張電令右路軍政治委員陳昌浩率部南下,「徹底開展黨內鬥爭」。毛澤東得知後,與周恩來、張聞天、博古、王稼祥緊急磋商,決定連夜率紅一、紅三軍和軍委縱隊先行北上。9月12日,中央政治局在甘肅迭部縣俄界開擴大會議,通過關於張國燾錯誤的決定,並將北上紅軍稱「陝甘支隊」。陝甘支隊於9月17日突破川甘邊界天險臘子口,佔領哈達鋪。毛澤東等從報紙上得知陝北有相當大的一塊根據地。9月27日,中央政治局常委在榜羅鎮開會,正式決定前往陝北。10月19日,陝甘支隊到達陝北吳起鎮。至此,中央紅軍主力行程二萬五千里、縱橫11個省的長征勝利結束。

救國救民 不怕任何艱難險阻

中央紅軍主力長征即將勝利結束時,毛澤東寫下了《七律.長征》,藝術地、形象地表現了紅軍將士不屈不撓、英勇頑強的氣概和革命樂觀主義精神。「紅軍不怕遠征難,萬水千山只等閒」。「更喜岷山千里雪,三軍過後盡開顏。」

陝甘根據地是土地革命戰爭後期全國碩果僅存的完整革命根據地,為黨中央和各路紅軍長征提供了落腳點。1935年10月,反對北上、堅持南下的張國燾公然另立「中央」。黨中央多次致電張國燾,責令他立即撤銷另立的「中央」,停止一切反黨活動。1936年6月,張國燾被迫取消另立的「中央」。

原在湘鄂川黔根據地由任弼時、賀龍等領導的紅二、紅六軍團,1935年11月從桑植出發,歷盡艱險,在1936年7月初同紅四方面軍在甘孜會師。黨中央指定紅二、紅六軍團同紅三十二軍合編為紅二方面軍。經朱德、劉伯承、任弼時、賀龍等力爭,紅四、紅二方面軍共同北上。10月9日,紅四方面軍指揮部到達甘肅會寧同紅一方面軍會合。22日,紅二方面軍指揮部到達甘肅隆德將台堡,同紅一方面軍會合。至此,三大主力紅軍勝利會師。

中國工農紅軍長征是一次理想信念的偉大遠征,是一次檢驗真理的偉大遠征,是一次喚醒民眾的偉大遠征,是一次開創新局的偉大遠征。長征的勝利,充分表明中國共產黨及其領導的中國工農紅軍是一支不可戰勝的力量。在紅一方面軍二萬五千里的征途上,「革命理想高於天」,長征路上的苦難、曲折、死亡,檢驗了中國共產黨人的理想信念。

長征精神為中國革命不斷從勝利走向勝利提供了強大的精神動力。這就是:把全國人民和中華民族的根本利益看得高於一切,堅定革命的理想和信念,堅信正義事業必然勝利的精神;為了救國救民,不怕任何艱難險阻,不惜付出一切犧牲的精神;堅持獨立自主、實事求是,一切從實際出發的精神;顧全大局、嚴守紀律、緊密團結的精神;緊緊依靠人民群眾,同人民群眾生死相依、患難與共、艱苦奮鬥的精神。

1936年10月下旬,為實現打通蘇聯援助道路的目的,紅四方面軍一部西渡黃河,稱西路軍。深入河西走廊的西路軍將士,在極端困難的條件下英勇奮戰四個月,殲敵兩萬餘人,但終因寡不敵眾,於1937年3月慘烈失敗,血沃祁連。西路軍不畏艱險、浴血奮戰的英雄主義氣概,同長征精神一脈相承。

南方游擊戰爭和東北抗日聯軍

中央紅軍主力撤出根據地時,黨中央成立蘇區中央分局和中央軍區,以項英為分局書記兼軍區司令員和政治委員,同時成立以陳毅為主任的中華蘇維埃共和國中央政府辦事處。留在根據地的紅軍隊伍和游擊隊約1.6萬人,在項英和陳毅率領下分散突圍開展游擊戰爭。由於眾寡懸殊,遭受重大損失。蘇區中央分局繼續堅持領導閩贛邊和閩西地區的游擊戰爭。1935年3月底,項英、陳毅率約300人到達粵邊,以油山為中心堅持游擊戰爭。陳毅寫下:「投身革命即為家,血雨腥風應有涯。取義成仁今日事,人間遍種自由花。」表達了共產黨人矢志不渝的革命精神。

九一八事變後,中國共產黨在東北三省積極組織抗日武裝鬥爭。1933年9月,中共滿洲省委把黨領導的各抗日游擊隊,相繼改編為東北人民革命軍。1936年2月,改編為東北抗日聯軍,開闢東南滿、北滿和吉東三大游擊區。到1937年全民族抗戰爆發前後,發展為11個軍,共3萬餘人,在廣大地區開展游擊戰爭,粉碎敵人一次又一次「討伐」。他們的英勇鬥爭有力打擊了日本在中國東北的殖民統治,牽制了大量日軍支援和鼓舞了全國抗日救亡運動。趙一曼犧牲前在給兒子的遺書中寫道:「我最親愛的孩子啊!母親不用千言萬語來教育你,就用實行來教育你。在你長大成人之後,希望不要忘記你的母親是為國而犧牲的!」趙一曼「誓志為人不為家」的高尚情操,生動詮釋了偉大的東北抗聯精神。

【關鍵詞】

遵義會議

長征精神

四渡赤水

陝北根據地

九一八事變