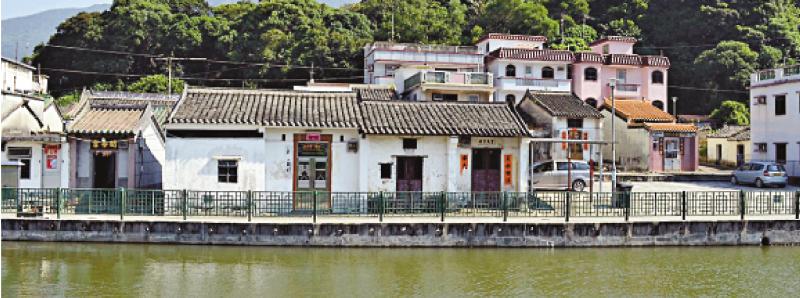

圖:編修蓮麻坑村志過程中,團隊發現不少珍貴的民間文化遺產。圖為蓮麻坑風水塘網上圖片

在香港與深圳邊境線上,有一條超過300年歷史的「蓮麻坑村」,村民葉定仕是辛亥革命元老,村民在日軍統治的三年零八個月期間也奮起反抗。這條客籍村莊,更保留着數種清朝和民國期間的手抄本帖式,涉及拜神、祭祖、婚嫁、喪葬、禁溺嬰、防盜等等,是十分珍貴的民間文化遺產。「這些都是編修《蓮麻坑村志》過程中發掘出來的。」香港地方志辦公室副主任劉蜀永對編成香港第一本村志感到欣慰,讓村民了解到家族史以至香港與內地的民族淵源,他認為是修香港志的初試牛刀。/大公報記者 呂少群

蓮麻坑村位於新界東北部打鼓嶺與沙頭角之間,出入須持禁區紙。該村建於清朝康熙年間,當時屬廣州府新安縣管轄。蓮麻坑四面環山,村民大多來自廣東,保留客家人重視風水的傳統習俗,村民有葉、冼、劉、官、張、曾等家族,葉氏是大姓。曾任香港律師會會長的葉天養,也出自蓮麻坑。

據劉蜀永和香港地方志辦公室另一副主任丁新豹考證,蓮麻坑村民葉定仕是新界原居民中貢獻最大的辛亥革命元老,早年追隨孫中山先生從事革命活動,曾擔任中國同盟會暹羅(泰國)分會會長。日佔香港三年零八個月期間,日本憲兵兩度在蓮麻坑搜捕拘捕抗日游擊隊,結果有三名村民慘死於酷刑下,多人受傷。村民葉維里三打蓮麻坑礦山的故事在村內廣泛流傳。

從家族史了解到民族史

談到編修蓮麻坑村志的收穫,作為內地方志專家的劉蜀永透露,在蓮麻坑村民手中,至今還保留着數種清朝和民國期間的手抄本帖式,內容涉及拜神、祭祖、節慶、婚嫁、喪葬、求雨、械鬥、戒鴉片、禁溺嬰、護林、防盜等等。「除了應用文,還有對聯、詩歌等。這是十分珍貴的民間文化遺產。」

劉蜀永續稱,另一發現是蓮麻坑的文物古蹟。被列為香港法定古蹟的葉定仕故居,是仿照孫中山家居樓房中西合璧模式修建而成。葉氏宗祠、劉氏宗祠、官氏宗祠和關帝宮歷史久遠,麥景陶碉堡、摩囉樓堡壘和長命橋(國際橋)都是邊境禁區風雲和過境耕作的歷史見證。而葉氏族人數百年從未間斷的春秋二祭,反映出飲水思源的民族精神。「許多村民從家族史了解到民族史,以至香港和內地的歷史淵源。」

李彭廣:政府漠視重要性

《蓮麻坑村志》是香港第一本村志,由中華書局出版,是地方志辦公室劉蜀永、劉智鵬和丁新豹等在多方爭取社會資源下,做出的一項成果。劉蜀永透露,他們三人還受委託編寫《中國概況:香港》,由北京外文出版社先後出版簡體字版和英文版,香港和平圖書有限公司近日剛出版繁體字版。

五年前參與「香港地方志工程座談會」的嶺南大學教授李彭廣說,目睹劉智鵬和劉蜀永多年來為二億五千萬經費無着而發愁,但他們帶領團隊仍編出四十本香港方志類著作,《屯門風物志》、《香港史話》、《日軍在港戰爭罪行》等,實屬難得。他補充,「(香港志)這麼大的項目,要有經費才會有人手,長期斷斷續續,怎可能有完整的團隊去做長期的工作?」他分析,香港志編修無法全面開展,在於政府和有規模的團體不熱衷,對有關工程不認同,也看不到它的重要性。