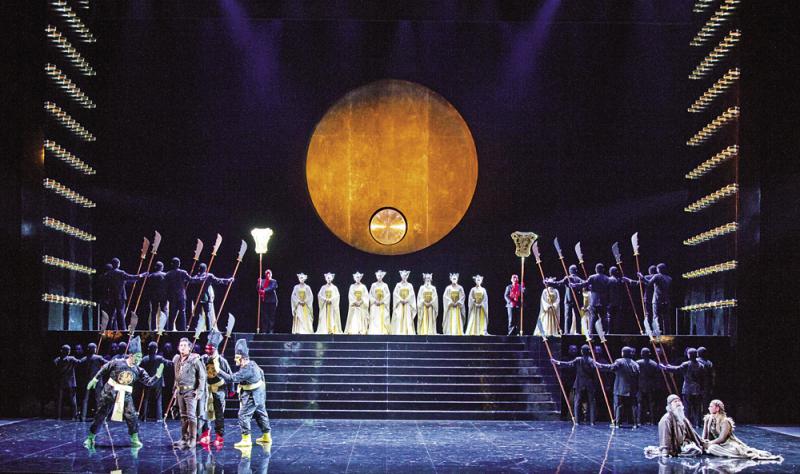

圖:這次《杜蘭朵》製作的強項在於導演、布景及服裝設計、燈光設計

今年澳門國際音樂節於十月一日開始,十月三十日結束。開幕演出是普契尼(1858-1924)的最後一齣未完成的歌劇《杜蘭朵》,只寫至第三幕柳兒(Liu)自刎前的那首詠嘆調《你這冷血的人》(Tu, che di gel sei cinta)便去世了。因此,此歌劇於一九二六年四月二十五日由托斯卡尼尼指揮在米蘭拉斯卡拉歌劇院首演的那晚,只演到柳兒演唱的《你這冷血的人》,這之後的演出才由Alfano補寫歌劇結束的二重唱。據說Alfano是由指揮家托斯卡尼尼推薦的,可惜的是Alfano的補遺實在難與普契尼的才華相比。/劉靖之

這次澳門國際音樂節的製作和演出一如音樂節以往的傳統,由澳門國際音樂節、德國導演、意大利設計師、韓國合唱團等合作製作,相當國際化。

製作演出陣容龐大

筆者觀賞的是十月二日星期日晚上的演出,飾演杜蘭朵的是中國女高音李秀英,飾演卡拉富的是香港男高音莫華倫,飾演柳兒的是意大利女高音Valeria Sepe等。澳門樂團連「後台樂隊」共有60+11=71人,由呂嘉指揮。合唱陣容龐大,除了韓國國家合唱團七十八名團員外,還有澳門少年合唱團三十六人,共一百一十四人。此外,還有濠江中學演員三十六人,澳門演藝學院舞蹈學校舞蹈員十一人。

這次製作團隊的人員也為數不少,除導演Giancardo del Monaco、布景及設計William Orlandi、燈光設計Volfgang Von Zoubek外,還有導演助理、排練鋼琴伴奏、編舞、助理燈光設計/服裝設計/布景設計、化裝及髮飾監督、化裝師等三十三人。

由此可見,製作演出一齣歌劇所涉及的專業人員相當廣泛而眾多,有利於國際文化交流。澳門國際音樂節每年所需要的人力物力以及專業的種類,實非相像中那麼簡單。筆者親眼見到澳門樂團在過去三十年裏的成長,現在在呂嘉的指揮下,有了可喜的成績,在伴奏大型歌劇《杜蘭朵》的過程中,具有推進舞台上劇情發展的動力!普契尼的歌劇伴奏與威爾第時代的歌劇伴奏頗為不同,前者旋律節奏與和聲清晰明確,後者則比較複雜,而呂嘉帶領的澳門樂團技巧地顯示出普契尼的樂隊效果。

形象調和與聲效差異

澳門國際音樂節到今年整整三十周年,到了而立之年,仍然處於年富力強的階段,事實的確如此。製作演出意大利歌劇,澳門的條件與香港的相似,香港於一九六○年代在香港大會堂建成之後開始簡約意大利歌劇的演出,一般禮聘幾位來飾演男女主角,配角與合唱則從本地取材,因此在形象與效果上有一種不太調和的感覺─形象上飾演主角的歐美演員與本地的格格不入,(聲樂)效果上也差異顯著。香港的意大利歌劇演出如此,澳門國際音樂節的歌劇演出也是如此。但這次《杜蘭朵》的演出則沒有這種感覺,因為飾演杜蘭朵和卡拉富的是內地和香港的歌唱家,眾多演員、合唱員、舞蹈員等都戴上了面具,因此觀眾感覺不到形象上的差異,再說《杜蘭朵》的故事以中國為背景。至於(聲樂)效果上來講,筆者覺得合唱遠較杜蘭朵和卡拉富在音色、音量和戲劇效果上要好。莫華倫在第三幕演唱《誰也不能睡》(Nessun dorma)這首詠嘆調時,筆者一直在擔心他是否能安全地唱完,李秀英的表現只能說是差強人意,反而飾演柳兒的Valeria Sepe在自刎前唱的《你這冷血的人》還有些聽頭。

普契尼的天才在於他的旋律動人和戲劇張力,Alfano的第三幕結束部分清楚地證實了普契尼的才華。

媲美歐洲一流的設計

這次《杜蘭朵》製作的強項在於導演和布景及服裝設計、燈光設計。導演Giancardo del Monaco曾任德國拜魯伊特節日劇院導演Wieland Wagner(華格納的長孫)的助手,個人導演劇目超過一百齣,並能以五種語文導演,榮獲多項德國、法國獎。布景及服裝設計師William Orlandi,資深布景、服裝設計師。《杜蘭朵》的舞台和服裝絕對可以媲美歐洲一流歌劇院的水準,絕對超越香港和澳門的歌劇舞台和服裝設計水平。觀眾感受到《杜蘭朵》裏皇室的輝煌豪華,服裝的亮麗華貴,在燈光照耀下,盡顯榮華富貴。

唯一美中不足的是字幕。字幕以三種語文打出,但其大小絕非為坐滿千餘兩千人大堂的觀眾而設。筆者要用望遠鏡才看清字幕上的字。最簡單的辦法是公演前讓打字幕的人坐在最後一排,看看是否可以閱讀字幕上的字。

總結而言,《杜蘭朵》的製作和演出,布景和服裝驕人,樂團與合唱甚佳,獨唱則差強人意。

(澳門國際音樂節供圖)