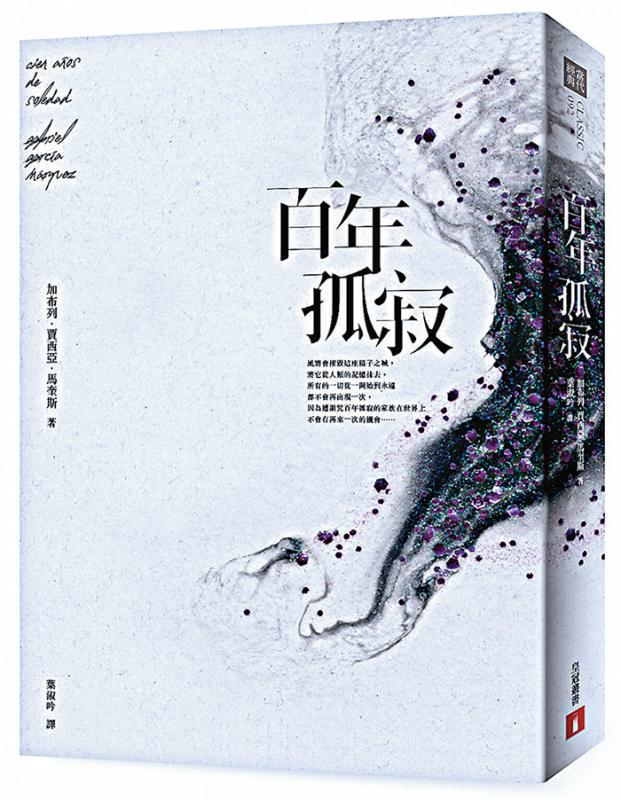

圖:《百年孤寂》將會改編成西班牙語劇集

諾貝爾文學獎得主賈西亞.馬奎斯(Gabriel Garcia Marquez)離世近五年,其長篇著作《百年孤寂》(又譯《百年孤獨》)近來宣布由串流媒體平台Netflix獲得改編權,將被製成一部西班牙語劇集,由其兩個兒子Rodrigo Garcia和Gonzalo Garcia擔任監製。這是《百年孤寂》問世五十二年來第一次被影視化改編,儘管Netflix已成為影視劇界的金漆招牌,卻依舊讓人擔心這部被作者小心翼翼保護了近五十年的宏篇巨製,最終成品的質量能否令人滿意。

馬奎斯曾賣出《霍亂時期的愛情》、《沒有人寫信給上校》、《苦妓回憶錄》等作品的改編權,影視化效果令其不甚滿意,本人曾表示《百年孤寂》只有日本導演黑澤明能拍。而隨着黑澤明於一九九八年離世,《百年孤寂》改編一事從此沒有下文,儘管各大片方覬覦已久、高價誘惑,馬奎斯始終堅持不賣。

兩種藝術未必相容

從技術上講,《百年孤寂》屬於最難改編的一類文學作品。長篇、宏大、人物繁多、敘事平淡,還是名著。由於電影時長的限制,一個劇本通常幾萬字,大概是一個中篇或者短篇小說的劇情量,長篇拍成電影勢必要刪減內容;而像馬奎斯這種等級的作家,作品中每一次的喋喋不休都有其意義,似乎不管刪掉什麼情節,都是增加遺憾。如果不拍電影拍成電視劇,首先藝術性一定會下降。儘管現在越來越多的電視劇製作水準都不輸電影,但電視始終是一種大眾娛樂,它需要連貫性、需要把故事講得引人入勝,因而在視聽語言的發揮上十分有限,藝術水準難免受影響。

馬奎斯不賣《百年孤寂》,也是因為清楚小說與影視是兩回事。他說:「我喜歡在讀者和作品之間保留一種私人關係。」小說是文字語言的藝術,而電影是視聽語言的藝術,二者使用的是兩個次元的語法。有讀者認為文字所帶來的想像力是電影所不具備的,可以讓「一千個人腦海中有一千個哈姆雷特」,因此覺得電影永遠無法達到小說的高度。然而就像同樣的文字進入不同人的腦海中,與個人經驗相結合後產生不同的想像;同樣的畫面,畫面中的色彩、光線、構圖,幀與幀之間組合的方式,也會產生因人而異的精神感受,達到某種藝術高度。

因此,影視化改編的重點在於如何將文字修辭轉換成視聽修辭,馬奎斯之所以相信黑澤明,在於他在《羅生門》、《紅鬍子》等改編電影中表現出驚人的作者性和視聽語言表達能力。美國著名電影理論家George Bluestone曾講:「小說與電影像兩條交叉的直線,在某一點上重合,然後向不同的方向延伸。在交叉的那一點上,小說和電影幾乎沒有區別,可當兩條線分開後,它們就不僅不能彼此轉換,而且失去了一切相似之處。」對於名著改編的影視作品,經常陷入一種「忠於原著」的詛咒,將電影變成了配有畫面的小說,而喪失掉電影語言的修辭,如此的改編作品自然難以比肩原著。

影人或變作者附庸

自電影誕生以來,小說改編的影視作品一直佔有影視作品的半壁江山,而縱觀影史的改編作品,有一種常見的現象,一流的影視作品常常來自二三流的小說,而一流的小說往往只能被改編成二三流的影視作品。在IMDb電影排行榜上,前三名的電影分別是《月黑高飛》(The Shawshank Redemption)、《教父》( The Godfather)、《教父2》(The GodfatherⅡ)。

它們的原著恐怕至多算是二流小說,然而其改編後電影卻成了影史最偉大的作品之一。《教父》小說作者史蒂芬.金(Stephen King)的另一部作品《閃靈》(The Shining)經導演史丹利.寇比力克(Stanley Kubrick)改編並搬上銀幕後,成為之後驚悚片類別的「一代宗師」。在華語電影方面,不管是張藝謀集美學大成之作品《大紅燈籠高高掛》的原著《妻妾成群》,還是陳凱歌巔峰創作之一《霸王別姬》的同名小說,都算不得是經典的文學作品,而關錦鵬的《藍宇》和婁燁的《浮城謎事》取材於網絡文學,但其電影達到的成就,超過許多名著改編影視作品。

馬奎斯愛惜羽毛,拒絕改編自己最重要的長篇小說的原因,顯而易見:佳作難出。名著改編作品的特點是底線高,但上線也往往比較低。劉震雲的小說《一句頂一萬句》被譽為中國版《百年孤寂》,此前劉震雲女兒劉雨霖擔任導演將其搬上銀幕,但成果並不如人意,書中宏大的、孤獨的宿命輪迴變成電影裏單薄的家長裏短,令人暗道一聲「可惜」。內地第五代大導演們一直都是名著改編劇本的擁躉,然而以張藝謀為首的電影如《滿城盡帶黃金甲》等口碑慘敗,讓人懷疑名著劇本之於電影是不是一個大坑。

成功將王朔小說《動物兇猛》改編成《陽光燦爛的日子》搬上大銀幕的姜文曾經說:「經典是不需要拍成電影的。通俗小說最容易拍成電影,因為通俗小說取勝的往往是情節,在內涵上來講不是很深刻,做得不那麼極致。但是它的情節很好,你借用了它的情節以後,可以賦予自己的思想,加進自己的理解。所以像《教父》、《亂世佳人》(Gone with the Wind)本身是通俗小說,在文學界的地位不高,但做出來的電影在電影界有非常高的地位。」確實,電影是一門獨立的藝術,它用畫面、剪輯、聲音講故事,名著兩個字像一座大山壓在創作者身上,讓他們畏手畏腳,讓影像變成文字的附庸,自己變成作者的附庸,於是,電影便失去了電影性與作者性,如此,影像便成為文學作品的一種將就,自然不可望原著之項背。

成功的名著改編影視作品,並非沒有。一九六五年大衛.連(David Lean)執導的《齊瓦哥醫生》(Doctor Zhivago),改編自諾貝爾文學獎得主鮑里斯.巴斯特納克(Boris Pasternak)最負盛名的同名長篇小說,與原著中極致細微地刻畫人性相比,大衛.連的鏡頭粗獷而磅礴,卻將整個時代詩意地納入俄羅斯蒼涼而淒婉的冬天。

改得好是「原著加我」

莫言認為小說作家為影視提供故事情節之外,更重要的是提供了一種意境、思想價值、文學藝術的意蘊。然而這只是他作為一位小說作家立場出發的觀點。憑藉名著改編電影而為人熟知的內地第三代導演凌子風曾有句名言,說改編電影是「原著加我」。「我」就是電影的作者性。

比如李安導演的《色,戒》,改編自張愛玲同名小說,就抓住了主人翁一個是間諜、一個是特務的身份,用電影語言極致地表現二人在嚴密監控的環境中不能開口說出的話,還將張愛玲原著小說中那種徹頭徹尾的冷酷,添加了屬於李安的溫柔與感性,讓小說裏自戀與徹底無情的易先生,變成電影中一個願打一個願挨、戲假情真的浮世畸零人(畸零:孤單飄零)。電影藝術所帶來的審美趣味,它的表達能力、表達深度與文學作品相比,並無高下之分,讓電影區別於原著小說的是,導演是否具有同原著作者的文字功力叫板的導演功力。王全安翻拍的《白鹿原》顯然同陳忠實原著所表達的內容,不是同一回事。王全安用田小娥個人的命運取代了原著中對沉默悲涼的西北社會的描寫,卻顯得技不如人,讓電影混亂而欠缺深度。

對於《百年孤寂》這樣的文本,導演如果抱着致敬原著經典的心態來拍,恐怕開始便輸了。但若是以創作者的姿態與馬奎斯叫板,更唯恐畫蛇添足,輸得更慘。然而馬奎斯最不想見到的場面,恐怕是大眾將一部質量尚可的電視劇與高山仰止的原著畫上等號,馬奎斯這樣心高氣傲,不知受不受得了。

下期「文化觀瀾」將於4月4日刊出