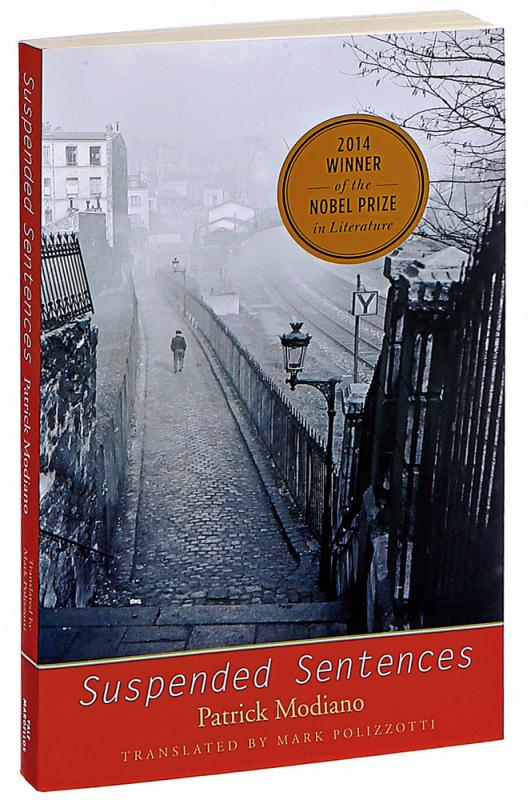

圖:莫迪亞諾1988年創作的《緩刑》(Suspended Sentences),2014年獲諾貝爾文學獎

我喜歡的歐洲作家,有兩位叫帕特里克(Patrick),一位是德國的聚斯金德(Patrick Süskind),一位是法國的莫迪亞諾(Patrick Modiano)。兩位作家,恰都寫過以少年為題的自傳小說。聚斯金德的《夏先生的故事》,寫孩童對成人世界的好奇、恐懼和悲憫,並以沉默作為成熟自我的總結。「請讓我靜一靜。」相當長的時間內,我以為那就是自己的童年寫照……

但對後者的接受,遠不及對前者有一見如故之感。讀《地平線》、《暗店街》,我時而感到十分的疲憊。雖則莫迪亞諾筆下,也有一些「古怪的人」。但他們迅速地在主人公的記憶中過往,「從虛無中突然湧現,閃過幾道光又回到虛無中去。」「所經之處只留下一團迅疾消散的水汽」。因此被稱為「海灘人」,意為「沙子只把我們的腳印保留幾秒鐘。」有印象的是居依.羅朗,《暗店街》裏得了健忘症的男人,為一個私家偵探工作。當他試圖在生活的細枝末節中,尋找自己遺失的記憶,面臨身世的重認,他忽而感到猶疑和惶然。這是典型的莫迪亞諾的人物,沒有清晰的面目,如同他們的人生,致力回溯與追尋,不斷地陷入纏繞與迷失。當是時,我欣賞的是筆調朗毅的作家。難以進入他霧一樣的筆觸。這霧也並不期待穿透,撥雲見日,而是愈見濃重。他的作品因而被擱置。但多年後,我讀到這本《緩刑》,似乎忽然懂了莫迪亞諾。

《緩刑》是一部自傳體性質的小說,10歲的帕托施是見聞的敘述者。莫迪亞諾於1945年出生在法國的布洛涅.比揚古,德國佔領法國期間,他居住在巴黎近郊一棟別墅裏。莫迪亞諾開頭寫道:「這是一座二層樓的房子,正面的牆上爬滿了常青藤。……房子後面是一座梯形花園。……在花園的高處,生長着兩棵蘋果樹和一棵梨樹。」作者如攝影師,鏡頭推拉,以長鏡與空鏡交替,一點一滴地挖掘有關舊居的周邊風物,不放過任何一處地標,孜孜構築城市地圖。別墅的「凸肚窗」、花園裏的樹、林蔭大道、遠處的城堡。莫迪亞諾似乎以此作為伏筆,進入有關童年片段的講述。這些地點,在他頭腦深處如被根系緊緊捉住,將成為記憶的把手。

迷失伴隨成長

莫迪亞諾對「物象」有一種極端的痴迷,在他的小說中,如此清晰地構成了生活的輪廓。而「人」反而語焉不詳,面目模糊。首先是雙親的缺席。父親在外,做着似是而非的違法生意,而母親長年在國外巡迴演出。而「我和弟弟」身處於三個由與他們毫無血緣關係的女性所組成的「模擬家庭」中。40多歲的小埃萊娜,曾經是馬戲、雜技演員,因工傷而殘疾,是一位可親但是「像鋼鐵一樣堅強」的女性;26歲略顯衰老的阿妮,帕托施的教母,在學校裏一直謊稱為他的母親,擁有一輛淡褐色的四馬力汽車。阿妮的母親瑪蒂爾德,喜歡叫他「幸運的傻瓜」。她們僱用了一個叫白雪的姑娘,專門照顧兄弟倆。她們身份不明,行蹤神秘。但似乎表達了由衷關愛,並且以自己的社交,豐滿了「我」和弟弟的生活輪廓。包括以接待客人的方式,對男性角色的引入,如羅歇.樊尚、讓.D和安德烈.K。

這些人構築了「我」對成人世界的全部想像。並且替代了父母,構成了「我」和弟弟的碎片式教育。羅歇.樊尚的微笑冷漠迷惘,如覆輕霧,聲音與舉止則低沉壓抑。他對「我」有過兩次忠告,「勇敢些,帕托施。」以及「說話越少,身體越好。」依據「我」此後的人生經歷,這些話無疑有着高屋建瓴的意義,甚至可視為某種預言。而讓.D,這個扮演過聖誕老人的男人,則教會「我」打破某種成見與禁忌。家裏的女性長輩們總是在提醒「我」的兒童身份。如當「我」讀着小埃萊娜買的《黑與白》畫報,被瑪蒂爾德一把奪去,聲稱「不是給你這樣年齡的人讀的。」而讓.D在和「我」談論讀書時,建議「我」讀讀「黑色小說」(noir fiction)。阿妮則說,「帕托施還太年輕,不能讀黑色小說。」幾天後,讓.D便給「我」帶了一本叫做《別碰金錢》的書。從某種意義上,這本書的書名,又可被稱為某種讖語。

嚴格意義上來說,「我和弟弟」在這些走馬燈一樣的客人中,別開生面地體驗人生的意義。不同於亨利.詹姆斯的《梅西所知》的主人公,依照自己的孩童邏輯去判斷與重構成人情感世界,讓我們領略「陌生化」的價值與哀涼。《緩刑》中的「我」所表達出的,是有關自我記憶的斷裂與質疑。因大人們的沉默,陰冷與神秘,他們向「我」所呈現的駁雜世界,只簡化為一些隻字片語,傳達着對生活的困境與不確定。因此,當「我」回溯「10歲」時的個人經驗,便產生了獨一無二的焦灼。進而蔓延為成人之後的對記憶的尋找與不自信。在小說中,這種自我質疑反覆出現。「她們真的是母女嗎?」「人們能責怪我們什麼呢?」「這是同一個日子嗎?」

因此,《緩刑》中可讀出莫里亞諾獨特的「物化蒼涼」。對人的模糊與不確定會進一步強化主人公對「物」的珍視。比如他自始至終珍藏着阿妮送他的栗色鱷魚皮香煙盒,總是把它放在夠得到的地方。「有的東西一不小心就會從你的生活中消失,但是這個香煙盒依然忠於我。」為了讓這個香煙盒免於受富家子弟的覬覦,「我」不惜故意違反校規以求被校方開除。這隻煙盒成為了某種憑據。「我」時常從各個角度凝視它、在睡覺前檢查一遍它的存在──那是「我」生活中一個不能對任何人說的階段的唯一證明。在25歲時,因他人告知,主人公才知道這隻香煙盒是一次盜竊案的贓物。而案犯中不少人「還幹了些比這次盜竊更嚴重的事。」

即使在成年以後,主人公極其偶然地,在一份1939年出版的《巴黎星期》上,看到了阿妮的朋友弗雷德的一幅小照片,喜出望外,立刻買下了那份舊節目單。「就像獲得一件物證,一個你不是在做夢的確實的證據。」而阿妮曾經帶「我」和弟弟去的那家修車行,一時間渺然無蹤。以致「我」已不期以之為線索,與羅歇.樊尚等人重聚。「我」甚至視「所有這些年月,對我而言只是對一家消失的修車行漫長而徒勞的尋找。」

自我建造迷宮

因此,不難理解,作者對這段少年記憶的痛楚,以致在成年後,希望不觸碰與迴避。小說中有頗為清冷的一筆。「我」與讓.D重逢。那是自童年之後,「我」與童年舊識的唯一一次重逢。可是讓.D的女友在場,令他們無法深談。作者卻這樣寫道,「這位姑娘待在屋裏真好,否則,讓.D和我,我們會說話的。這樣沉默並不容易,我從他的目光中看得出來。只要一開口說話,我們就會像被擊中要害倒下的射擊場木偶那樣。」「我」很清楚,開口即意味着失去,意味「我」的這段童年時光的肅殺一空。

饒有意味的是,「我」始終有一個形影不離的陪伴。那是弟弟。因為他,「我」在一次又一次被世界拋棄的險境中,始終有一個命運的同盟。他才是那段記憶的真正憑據。「我」和弟弟,共生一體,互為鏡像。冬日共同接受大人饋贈的聖誕禮物:共同進入廢棄的城堡的大廳;夏季在森林裏野餐;秋天在森林裏拾栗子。也共同面對與父母的失聯。臨近尾聲,「模擬家庭」終於暴露了脆弱的面目,大人們憑空消失,不知所終。「在學校門口,弟弟獨自一人等着我。我們家裏什麼人都沒有了。」而「我」在成長的過程中,「我失去了我的弟弟。線斷了。一根蛛絲。這一切什麼都不剩……」

莫迪亞諾或許沉迷於自我建造的迷宮,不期於謎題的破解,甚至對謎底噤若寒蟬。這是令讀者心疼之處。二戰時的德佔法國,在維希政權時期,呈現出一系列的觀念飛地。關乎道德、忠誠與謊言。所有界線的模糊與延宕,平庸之惡纏繞於人性。而它們疊合於一個少年的成長。這少年以書寫為劍戟,記憶為信物,走進迷宮,越走越深。然而,他並不是勇敢而堅定的特修斯,真相也非彌諾陶洛斯的居所。記憶更不是可帶他迷途知返的線團。於是迷宮變為了迷霧。你只可見到一個成年人蕭索與徬徨的背影,在霧中躑躅而行。

(文中小題為編者加)